今も昔も人類は、「老い」と否応なしに向き合わされてきた。医療などの発展で、アンチエイジングという言葉も聞き慣れたものになったが、今のところ我々は「老い」から完全に逃れることはできていない。

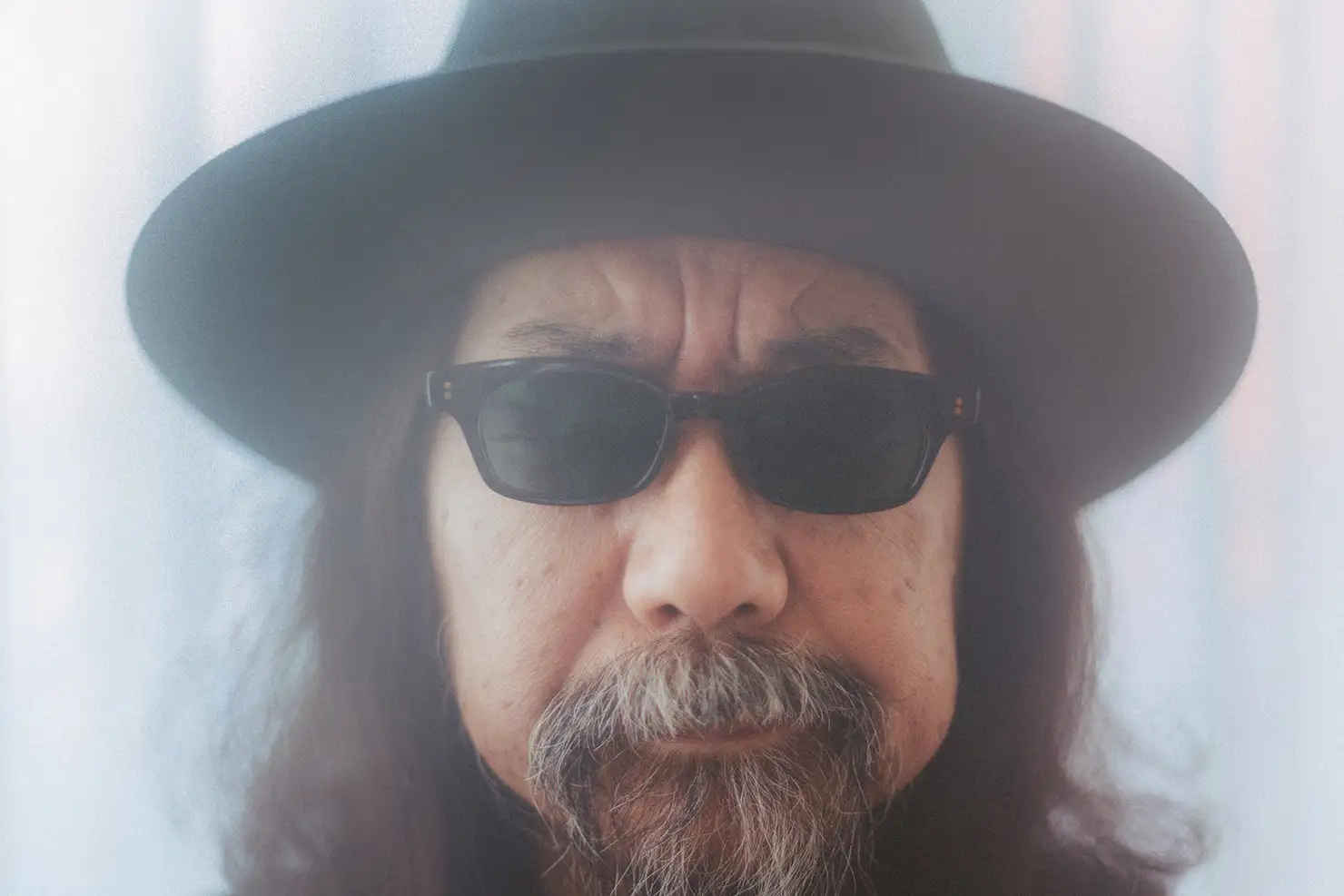

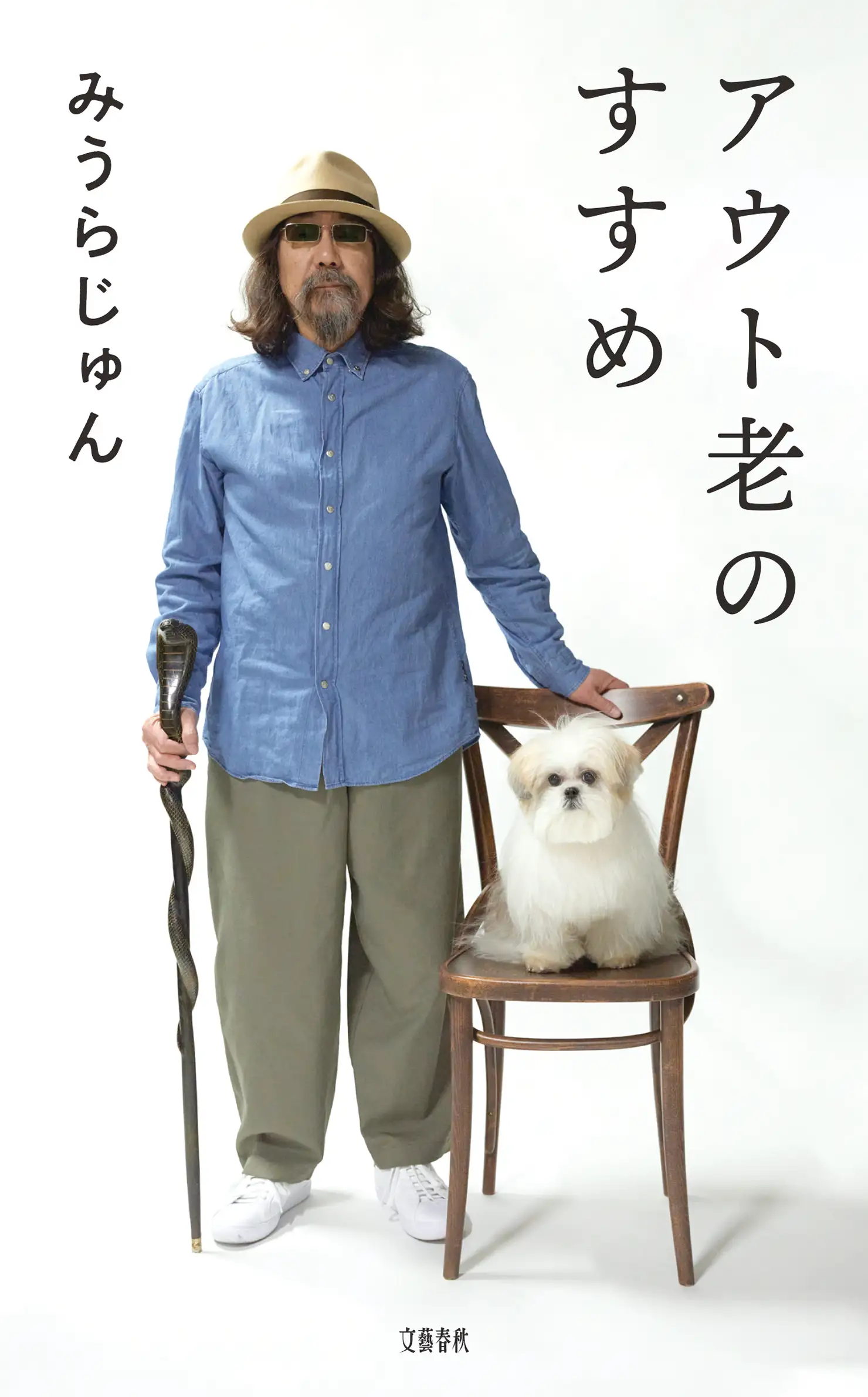

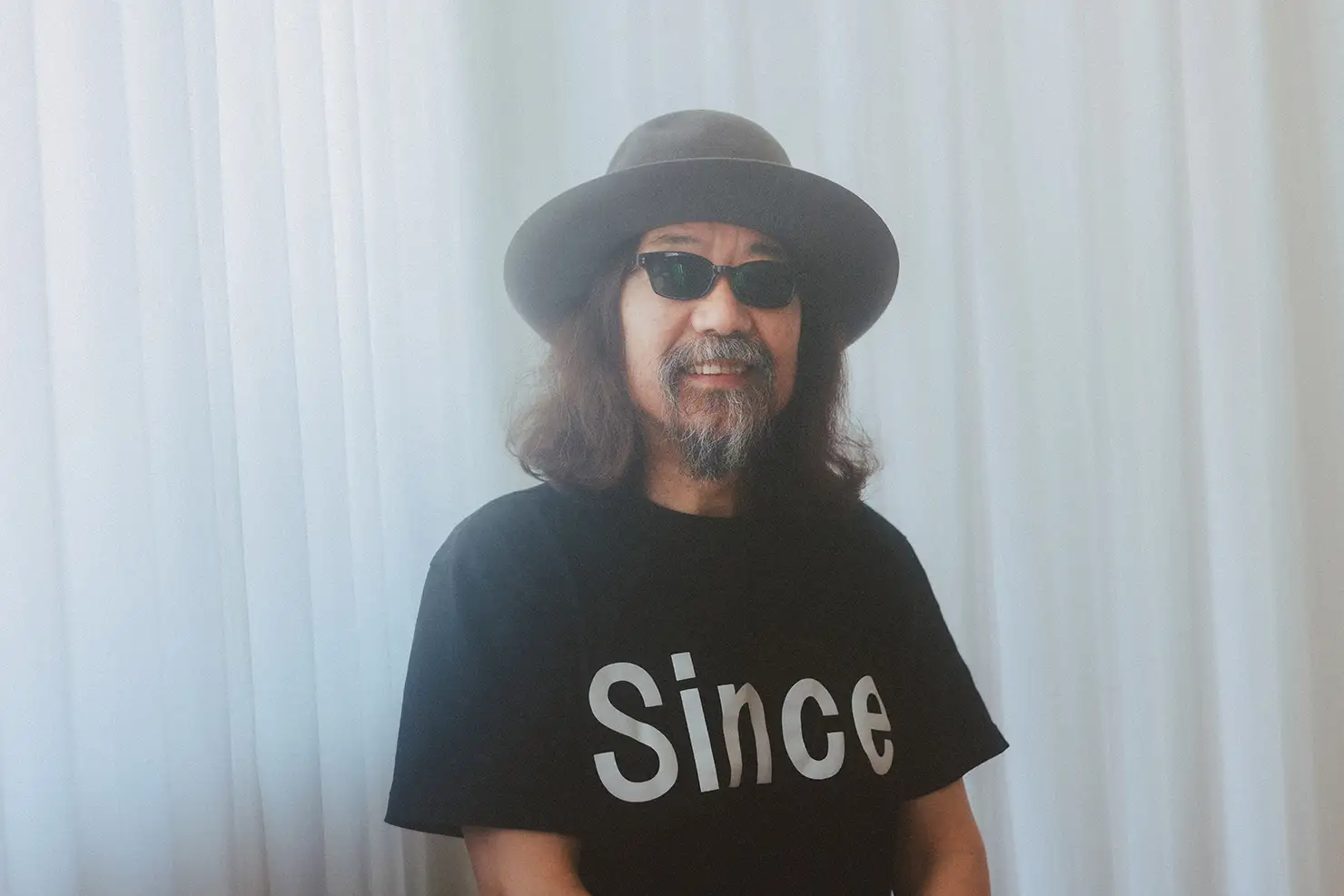

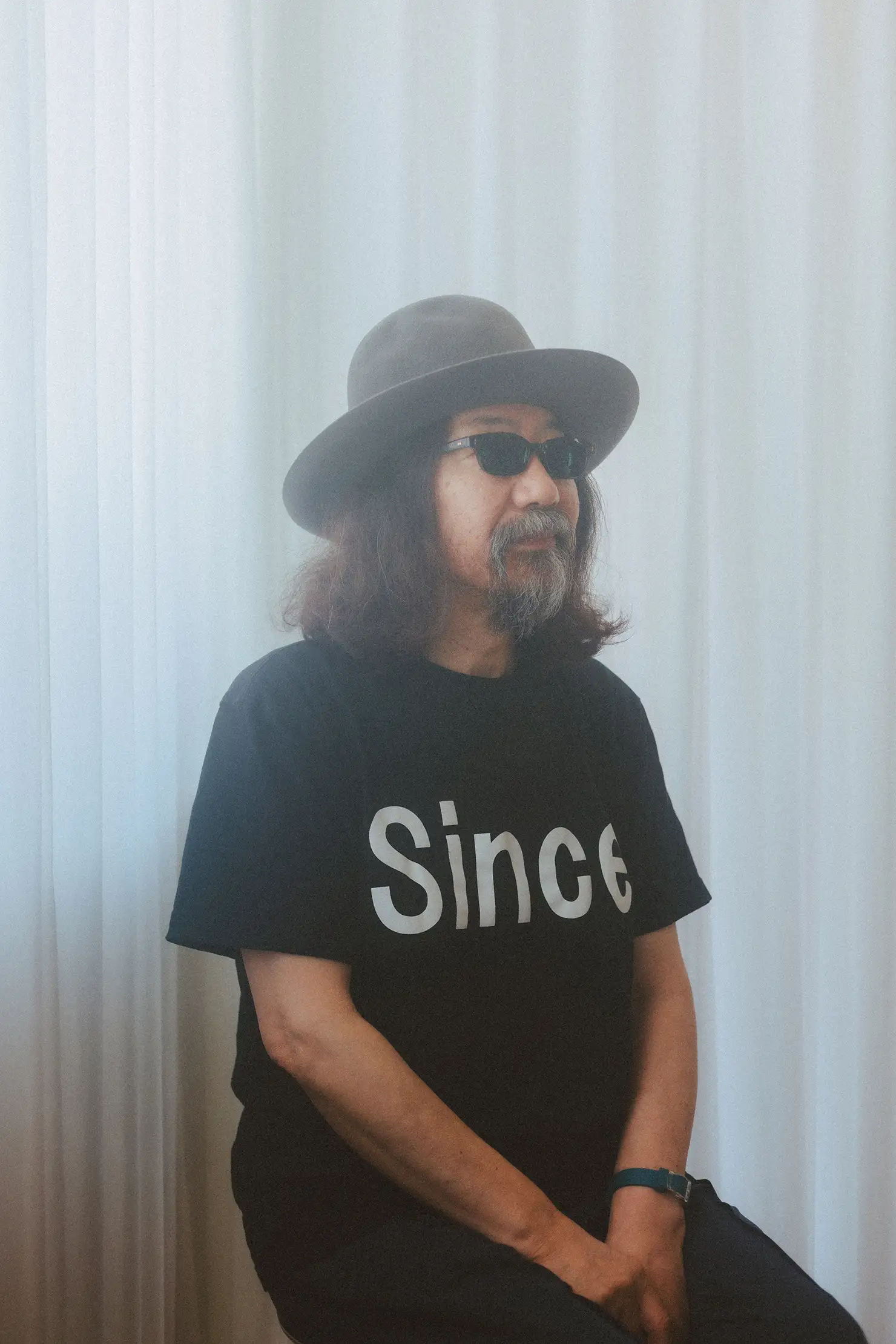

近年、若作りならぬ「老け作り」を提唱しているのが、みうらじゅんだ。その生き方や考え方は、最新著『アウト老のすすめ』(2025年、文藝春秋)に詳しいが、ここでは「加齢と音楽の趣味の変化」をテーマにインタビューをしている。

歳を重ねて頑固になるのか、柔軟になるのか、それは人それぞれ。みうらじゅんの場合はどうなのだろうか。

ディランとの出会いと、「サントラ」とあだ名された中学時代

最初に買ったレコードは憶えていますか。

小学生の低学年のとき、親に買ってもらったのはレコードじゃなく怪獣の鳴き声とかが入ったソノシートだったと思います。その頃は、庶民が見栄を張るブームがあったんですよ。

和室なのに、畳の上から無理やり絨毯を敷いてね、形だけの応接間を作ったもんです。で、そこに『世界名作全集』や、ステレオを置くんです。その応接間のステレオで僕はソノシートやレコードを聴いてましたね。

みうらさんは1958年生まれなので、小学生の頃というと1960年代後半ですね。

はい。少し経ってからヘッドホンを買ってもらいました。大きなやつでね。でもヘッドホンで音楽聴いてると、親が「じゅん、ご飯やで」って呼んでも気づかないから、よく怒って応接間に来てました。

中学時代になると、本物の金持ちの子がいて、ステレオもスピーカーもスゴイの買ってもらってあまりに自慢するもんで、そいつの家に行って聴かせてもらったら、やっぱ何というかすごい立体感のある音で。でも、そいつが流してるの、蒸気機関車のレコードなんです。それしかレコードは持ってませんでした(笑)。

みうらさんは他にはどんなレコードを買っていましたか?

中学までは映画のサントラをよく買ってましたね。周りはレッド・ツェッペリン(Led Zeppelin)とかディープ・パープル(Deep Purple)とかロックを聴き出したのに、僕だけが『小さな恋のメロディ』(1971年)とかでね。だから一時期「サントラ」ってあだ名を付けられました(笑)。

それから、ボブ・ディラン(Bob Dylan)も出演した『バングラデシュ・コンサート』(1971年)のサントラも買ったもので、あの頃は映画とロックが僕の中でようやく融合し、自然とロックも聴くようになって。

当時、日本の音楽ではどんなものを聴いていましたか?

中3からは吉田拓郎さんにハマりました。「拓郎さんになりたい!」とまで思っていたんで、ギターを始めました。

ディランがリアルタイムで『偉大なる復活(原題:Before the Flood)』(1974年)と、『Planet Waves』(1974年)を出すまでは、1stアルバム『Bob Dylan』(1962年)から順番を追って買ってました。

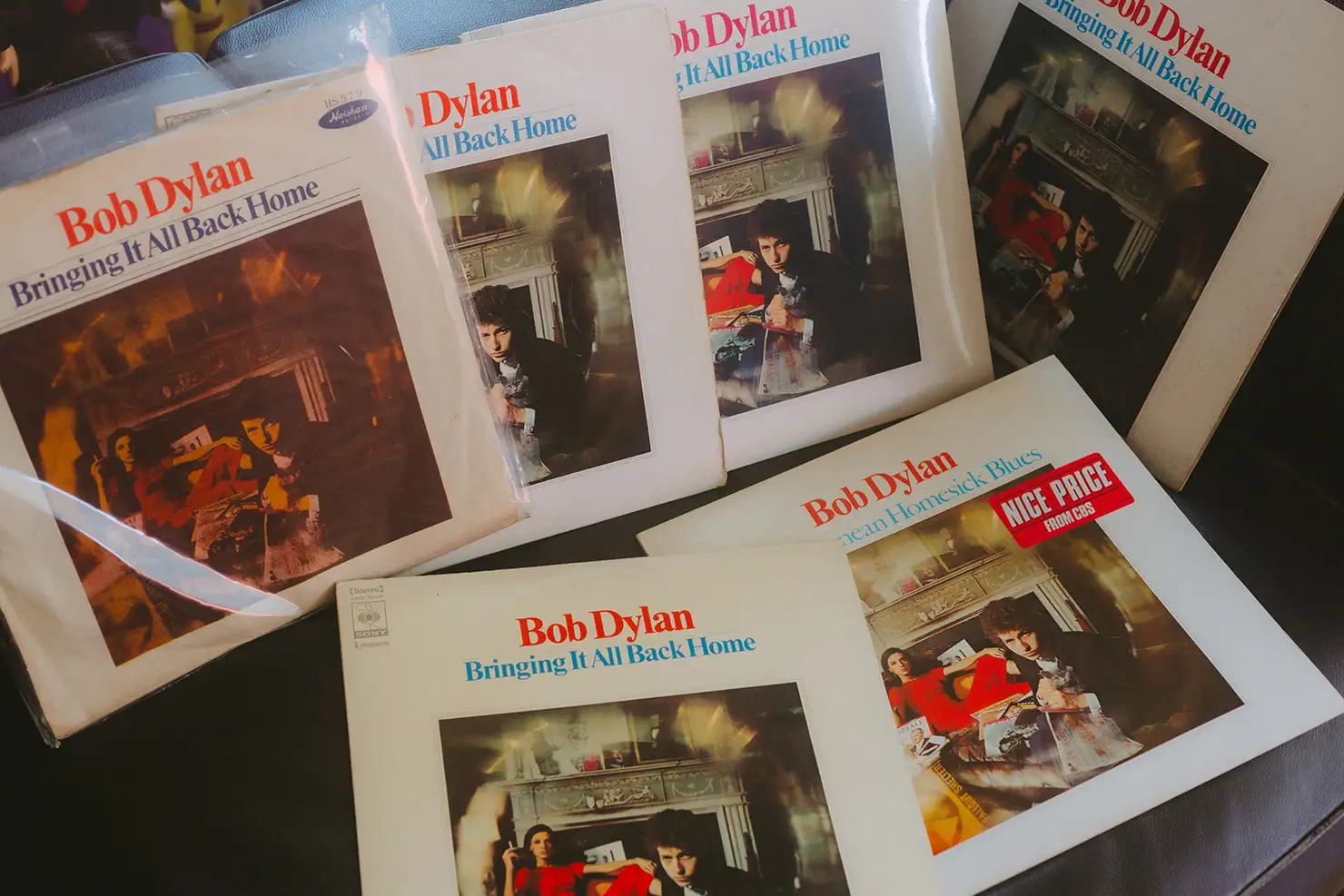

今みたいに、聴き放題のサービスもないですから、当然、友達の間でレコードの貸し借りです。でも「みうらのレコードはサントラとかボブ・ディランだからムリ」って言われて、交換してもらえない。まあ、それでもディランのアルバムを毎月1枚ずつ買っていって、フォーク・ロック期のアルバム『Bringing It All Back Home』(1965年)にブチ当たったときの衝撃は未だ忘れられません。今でもディランはずっと聴いているのはそのせいですから。

レコード屋に通い詰めた浪人時代、今も忘れない借りパクされた1枚

みうらさんが高校時代を過ごされたのは1970年代前半ですよね。その頃はどんなものを聴いてましたか?

高校生になると、ディラン以外にも、デヴィッド・ボウイ(David Bowie)やT・レックス(T-Rex)、ピンク・フロイド(Pink Floyd)など、いろいろ聴いていましたね。特にピンク・フロイドはヒプノシス(デザイナー集団)が手がけたジャケットがカッコよくて。

牛しか映ってない『原子心母(原題:Atom Heart Mother)』(1970年)のジャケットとか、ああいうコンセプチュアルなのにグッときてね。そんなレコード・ジャケットが作りたいがために美大を目指したんです。

実際に、美大に進学されたんですよね。

二浪しましたけどね(笑)。上京して中古盤屋というものを知り、美大時代も随分レコードを買いましたね。そうそう、ボウイの1stアルバムは、クラスメイトに借りパクされたままです(笑)。

美大時代に伝説の漫画雑誌『ガロ』でデビューされて、卒業後にはイラストレーターとして活躍されますよね。20代から30代にかけてのその時代は、どういった音楽を聴かれていましたか?

その頃はもう80年代真っ只中で、MTVとかキラキラのニューウェイブの時代でした。自分が好きなロックやフォークは古臭くてダサいものとして扱われていた時代です。それが本当、ツラくてね。時代に合わせて、原宿に事務所を構えて、オシャレなイラストレーターのフリをしたこともありました(笑)。

30代に入ると、ある程度金銭的な余裕も出てきたんで、もうここでは言い切れないくらい、いろんな音楽を聴きました。だから、「これまで聴いてきた音楽を教えてください」という仕事は、毎回困ります(笑)。

今、朝日新聞の土曜版『be』で『マイ走馬灯』っていう、これまでの人生でハマったものをすべて絵に盛り込むという連載をやってて、音楽以外にも、時系列でひたすら好きなものをだけを毎週、描いてます。

おバカでエロい「フェロモンレコード」に見る、みうらじゅんの仕事

みうらさんは「フェロモンレコード*」と呼んで、名盤とは程遠い、ジャケットがセクシーなだけのイージーリニスニングとか、素人が記念品として作ったレコードとか、そういうものも集められていますよね。

僕がそれを始めた頃は、中古レコード屋の店頭のワゴンで、陽に晒されてすっかりジャケットが色褪せてしまったようなものばかり買い集めていたんですがね(笑)。今では高値が付いてるお色気歌謡のレコードもいっぱいありましたね。

*フェロモンレコード:「バカ」「エロ」「カッコイイ」の三拍子そろったレコードのこと。『みうらじゅんのフェロモンレコード』として1994年に書籍化。

昨今人気の「バキ童*」しかり、今でもみうらさんたちのDT(童貞)ブームは影響を残してますね。「ゆるキャラ」もそうですし、みんなが目にしているのに誰も注目していないポイントをみうらさんが紹介することで、一気に注目が集まる現象は、この数十年で何度もありました。

そんなことで「さぞ稼いだんでしょう?」なんて言われたこともありました。けどね、そんなことあるわけないじゃないですか(笑)。むしろ大変なことがいっぱいありましたよ。そうそう、街を歩いてて「あっ、ゆるキャラだ!」なんて言われたこともあったんですよ(笑)。

「マイブーム」にしても「ゆるキャラ」にしても、自分が考えたもともとの意味とは誤解されて広まっちゃいましたから。まあ、そもそもブームとは誤解がなきゃ広がりませんから、それも仕方ありません。

*バキ童:お笑いコンビ「春とヒコーキ」のぐんぴぃの愛称。街頭インタビューで「バキバキ童貞」と発言したことをきっかけにネット上で広まった

その頃、よく買っていたのは廉価版のCDというやつ。駅構内の売店にもワゴンにも廉価版のCDが売られていたものです。ジャケットもクラシック・カーとか街の風景みたいな、適当でダサいやつ。それが逆にグッときてね(笑)。「T」のアーティストでまとめたコンピCDなんていうのもあって、T・レックスとトム・ジョーンズ(Tom Jones)のカップリング。むちゃくちゃでしょ? そういうのを面白がって買ってましたよ(笑)。

コレクションはほどほどに。しかし老いてなお集め続ける「集活」

最新著『アウト老のすすめ』を読むと、近年では若作りならぬ「老け作り」「老いるショック」など、現在67歳のご自身の「老化」も、みうらさんらしい視点で面白がっていますよね。

年を取ると、毎日がアニバーサリーだってことに気付いてね。何かの何十周年とか、誰かの命日とか、まあ記念日と言っていいかわからないけど。老いを悲しむよりはそういうふうに考えて、楽しんだほうがいいなと今は思ってます。

まあ、僕よりひと世代もふた世代も上な方が、まだまだ現役で活動されていますからね。ディランもそうだし、横尾忠則さんも。そういう方々を見ていたら、まだまだ死ねないですね。ディランさんの最近のツアーは、ほとんどが新曲で、横尾さんもバリバリ新作を発表されていますからね。

その情熱が通じて、みうらさんはボブ・ディランとも実際にお会いしてるし、仕事もされていますよね。

『アイデン&ティティ』という、ボブ・ディランが登場する漫画を描いたもんで、ソニーから来日時のキャンペーン企画を任されました。

「そもそも、ロックの先駆的な存在はボブ・ディランなんだ」「ディランこそがロックなんだ!」ってことを伝えたかったので「ディランがロック」をキャンペーンのキャッチコピーにしたんです。

歴代のアルバムジャケットを並べ、それを録音した時期のディランの年齢を示したポスターなんてものも考えました。ディランを聴いたことがない人に向けて「まず君と同い年のディランから聴いてみてよ!」という一言を添えて。

2010年の来日ツアーのときも、ディランのアルバムジャケットをパッケージにしたチロルチョコをグッズとして提案しました。意外なことにすぐ、OKが出て(笑)。

みうらさんもマニアというか、ディランのレコードも、かなりの数を集められてますよね。みうらさんは終活ならぬ「集活」も実践されています。

そこにある『The Freewheelin’ Bob Dylan』(1963年)とか『Bringing It All Back Home』の各国のリリース、リイシューも集活のたまものです(笑)。これは当時、日本コロムビアから出たディランのレコード。通称「日コロ盤」と呼ばれているものです。

わざとレコード屋の近くに事務所を構えてたこともあるし、海外までレコードを買いに行ったこともありますが……本当のコレクターはもっとすごいんだということを知ってますからね。

本当のマニアって「All or Nothing」で、全部集めないと意味がないって言いますよ。そういうマニアからしたら、僕なんて全然です。まあ、他にもいろいろ集めるものがあるのでコレクションはほどほどにしないとですね(笑)。

年齢を重ねて、音楽の趣味、付き合い方は変化するのか

『アウト老のすすめ』では耳の不調のことなども書かれていますが、聴く音楽は年齢を経て変わりますか?

耳はね、今もセミが鳴いてるけどさ(老化による耳鳴り)、でもこれも余計な情報を耳に入れないために、「耳セミ」が頑張ってくれてるんだ、と解釈してます(笑)。

年齢を重ねても、音楽の趣味は変わらないですね。やっぱり男にとって、DTの頃に触れたものって、ずっと引きずるというか、特別なものだと思っています。

近年のボブ・ディランの節回しは「浪花節」が入ってる気がしてみたんですけど(笑)。この前、初めて広沢虎造*を聴いて、わかるようになったとは言わないまでも「これはこれですごい世界だよな」っていうのは、若い頃よりは素直に思えるようになりました。

*広沢虎造:ニ代目・広沢虎造のこと。三味線を伴奏にした話芸「浪曲(浪速節)」の名人として知られる

青春期に聴いた音楽の趣味はブレないけど、一方で、年を重ねたからこそ新たに理解できるジャンルもある、ということですね。

なんていうか、僕の場合、年を取って変なこだわりは随分、減りましたね。若い頃、「これしか聴かない!」なんて思ってたけど、それは意固地になっていたこともあったけど、もう、そんなことどーでもいいかと。それも「老いるショック」の効果だと思いますよ。

年齢を重ねたことで、いろんなもののよさが素直に認められるわけですね。

「よさ」とか「好き」も、そんな一言だけじゃ言い表せないことを知ってますから。コロナ禍をきっかけに、頼まれもしない大きい絵を描き始めたんですけど、それはもう「楽しい」とか「好き」じゃなくて、「無」になることなんだよね。好きか嫌いじゃなく、まずは受け入れるっていう方法をようやく身に付けられたんだと思いますね。

とても有名なボブ・ディランの歌「風に吹かれて(原題:Blowin’ in the Wind)」。邦題は風に吹かれてしまったってことになってるけど、本当は「答え」は風の中で舞っている、ってことだよね。舞っているのと、吹かれているのでは、随分、印象が違うように思うわけで。

たしかに、そういう歌詞の考察は、何回も聴かないとわからないですよね。

ピンク・フロイドの「Echoes」は今でもよく寝るときに聴くんだけど、それも「うとうとしながら聴く」ってところがいいんだよ。「アウト老」にとっての子守歌のようなもんです(笑)。

ところで、音楽業界では昨今、何度目かのレコード・ブームが喧伝されていますが。

もともとレコードしかなかった時代の人間は、ブームと言われてもピンとこないけど。ただレコードは、ジャケットが大きくていい。あの無駄なデカさがやっぱり面白い「今の時代、ネットで聴けるし、経済的じゃないじゃん」って言われても「そこがいいんじゃない!」と、返すしかないよね。無駄が好き。それに尽きますね。

みうらじゅん

1958年京都市生まれ。イラストレーターなど。イラストレーターなど。武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科卒業。在学中に月刊漫画誌『ガロ』にて『ウシの日』漫画家デビューし、「講談社ちばてつや賞」受賞。1980年代以降はTVやラジオへの出演が増え、多彩に活躍。1997年に、造語「マイブーム」が新語・流行語大賞に。2018年、「仏教伝道文化賞沼田奨励賞」を受賞。近著に『「ない仕事」の作り方』(2018年)、『アウト老のすすめ』(2025年)など。音楽、映像作品も多数ある。

Words:Kotetsu Shoichiro

Photos: Cosmo Yamaguchi

Edit:Shoichi Yamamoto