技術のシェアよりも、みんなの曲を聴くことのほうが重要だ——。神保町にある私塾、美学校で開催されている「神保町サウンドシェア 〜やさしい試聴会〜」では、主催者である有村崚さんのそんな独自のコンセプトによる、音楽づくりの楽しさと本質を捉え直す試みが行われている。

DTMを始めて間もない初心者も、プロ・セミプロも、キャリアに関係なく、自作曲を持ち寄って、みんなに聴かせる。そして、みんなであれこれ語り合う。年齢もジャンルもバラバラな参加者が集う「優しい試聴会」は、音楽の多様性と個人性を再発見する場として機能している。in the blue shirtという名義でアーティストとしても長年活動してきた有村さんに、実際に「サウンドシェア」に参加したライターのimdkm(いみぢくも)が話を聞いた。

自分と他人の「悲しい曲」は違う。音楽観を相対化するための試み

サウンドシェアが始まった経緯を教えていただけますか?

(美学校音楽講座の主任を務める)岸野雄一さんが声をかけてくれたんですよ。岸野さんも京都精華大学で働いていて、ほとんど会わないんですけど、美学校でなにかやってくださいと急に言われて。正直、岸野さんの真意はあまり聞いていないんですよね。「Potluck Lab」という、トラックメイカーでDJのStones Taroと一緒に京都でやっていたサウンドシェアと近いコンセプトのイベントがあって。それと同じようなことをやらないかみたいなことになったんです。Taroは、子どもが小さかったこともあって東京に呼ぶのは難しかったので、名前を変えて別のイベントとして始めることになりました。

もともと、「Potluck Lab」自体はワークショップというか、ティップスを共有するようなプレゼンをメインで考えてたんですよ。

何回かやっているうちに、そこはどうでもいいなっていう感じになってきて。技術を共有することにあまり意味を見出せないというか……。もちろん意味はあるんですが、それよりも、みんなの曲を聴いてるときがずっとおもろい。そのおもろいところだけ切り取ってやりたいなと。

そんなサウンドシェアも、今回で7回目ですよね。2023年の秋にはじまって、年4回ペースで。それだけやってると、リピーターも出てくるんじゃないですか。

4割くらいはそうじゃないですか。もともとは美学校に通っていた人もいれば、美学校とは関係ない固定メンバーもいます。もちろん、気まぐれで一回だけ来てみたみたいな人もいます。

やっぱり、in the blue shirtを知ったうえで来ている人が多いんですか。

知らない人もいますよ。美学校の作詞講座に通っていて、作詞するからには曲を作らなきゃいけなくて、やむにやまれず曲をつくってきました、みたいな。そういった美学校という施設特有の曲作りへのモチベーションを持っている人もいる。「なんかトラックメイカー向けの催しがあるらしい」という感じで来られた方もいますし。

もちろん、オンラインの導線は私のSNSの告知くらいなので、ほんまになんも知らんという人はそこまで多くないです。そのほうが前提が統一されるというか、丁寧にイベントの建付けとか趣旨を説明するまでもなく、どんなことをするのかをあらかじめ理解して来てくれるので。

現在は京都精華大学でも教えていて、そちらは3年目ですよね。大学では学生の年齢層がある程度固まるじゃないですか。サウンドシェアはその点で違いそうですね。

そうですね。こっちはバラバラだからこそおもろいし、大学は逆にみんな二十歳前後なわけですから、それもそれでおもろい。

サウンドシェアの年齢の幅はどんな感じですか。

一番のボリュームゾーンと呼べる層がなくて、私より年上の40歳行くか行かないかくらいの山と、大学生の山と、高校生くらいの層など、結構満遍ないです。

回を重ねたことで、なにかサウンドシェアなりの手応えはありますか。

「よくできた曲」じゃなくって、作りはじめて間もないような人が作った曲を、定期的に何十曲も聴く機会ってふつうはないんですよ。これがサウンドシェアならではの特殊経験というか。はじめて音楽を作りました、みたいな人の曲だけ何十曲も集めて聴くのを何年も続けているということが、結構変なことなんですよね。

「初心者あるある」みたいなものも含めて、世の中の素晴らしい曲を聴くだけじゃなくて、いわゆるクオリティとしてはまだ至っていないものを聴いたときに、そこから情報を取り出す能力が身についたと思います。

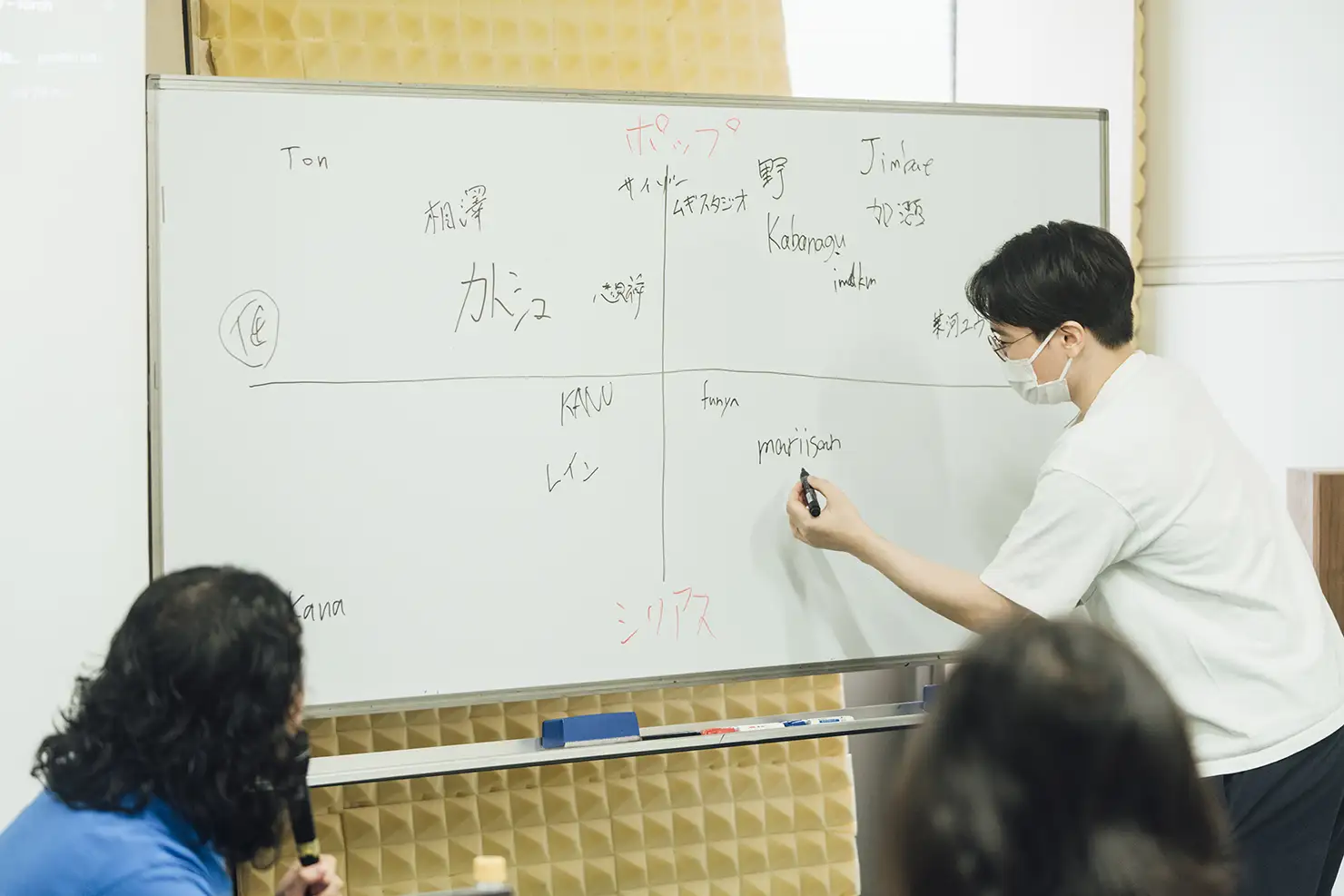

サウンドシェアでは毎回、「ダンス度」とか「ポップ/シリアス」というふうに縦軸と横軸の基準を決めて、四象限でマッピングするワークを一緒にやっていますよね。ああいう方法をとろうと思った理由は?

ただ曲を聴くだけだと暇だというのと、いきなり「あなたの曲について喋ってください」って言われてもちょっと難しくて、なにかとっかかりがちょっとでもあったら便利かなと。あと、本当はその縦横2軸を何パターンかつくるというのをやりたかったんですよ。まず最初にひとつ決めた軸でやって、その軸をまったく違うものに変えて、とか。その軸の定義からワイワイ話して。上下関係というか、戦闘力の高い低いみたいなものが存在しないような遊びとしてやりたかったんですけど、時間の都合上そんなに何周もできなくて。

それに、思ったよりみんな勝手に喋る。別に特になんの取っ掛かりも必要なく、みんなめっちゃ喋るんですよ。ここに来るような人たちがそういう人たちなのか。それとも、実は人間って「あなたの曲について語ってください」みたいに振られたら、実は語りまくれるのか。そこは謎なんです。「そんな喋んの?」ってぐらいみんな喋るんですよ。だから(マッピングは)形骸化している部分もあるんですけどね。

形骸化しつつも、やはり必要?

そうですね。主観での判断から発生する違い、たとえば「お前の明るいとおれの明るいは違う」みたいなことが好きなんですよ。マッピングすることで相対的に比較するっていうところと、その人がどこにマッピングするかで、「この人はこの曲を悲しい曲だと捉えているのか」ということがわかるところもある。自分が思っている「普通」は誰にでもあてはまる「普通」じゃないっていうのをわかってほしい。

同じことを大学でもやっていて、ギター弾いてる子とかが一番顕著にわかりやすいですけど、ギターのフレーズや音作りを聴いただけで、なんとなくどんな音楽聴いてるかってわかりますよね。だって、ゲイリー・ムーア(Gary Moore)の音作りとナンバーガールの音作りは違うわけですから。その判断って結構簡単にできるじゃないですか。でも、作っている側ってその自覚がないんですよ。聴いているこっちは「こういう音楽を聴いてこういう感じになってるのかな」と思うんですけど、やってる側は「いや、ギターの音楽ってこうだから」と思っている。あまりにも相対化がなされていないことで、おもろさがしょんぼりしているというか。

おもろさがしょんぼりしている……?

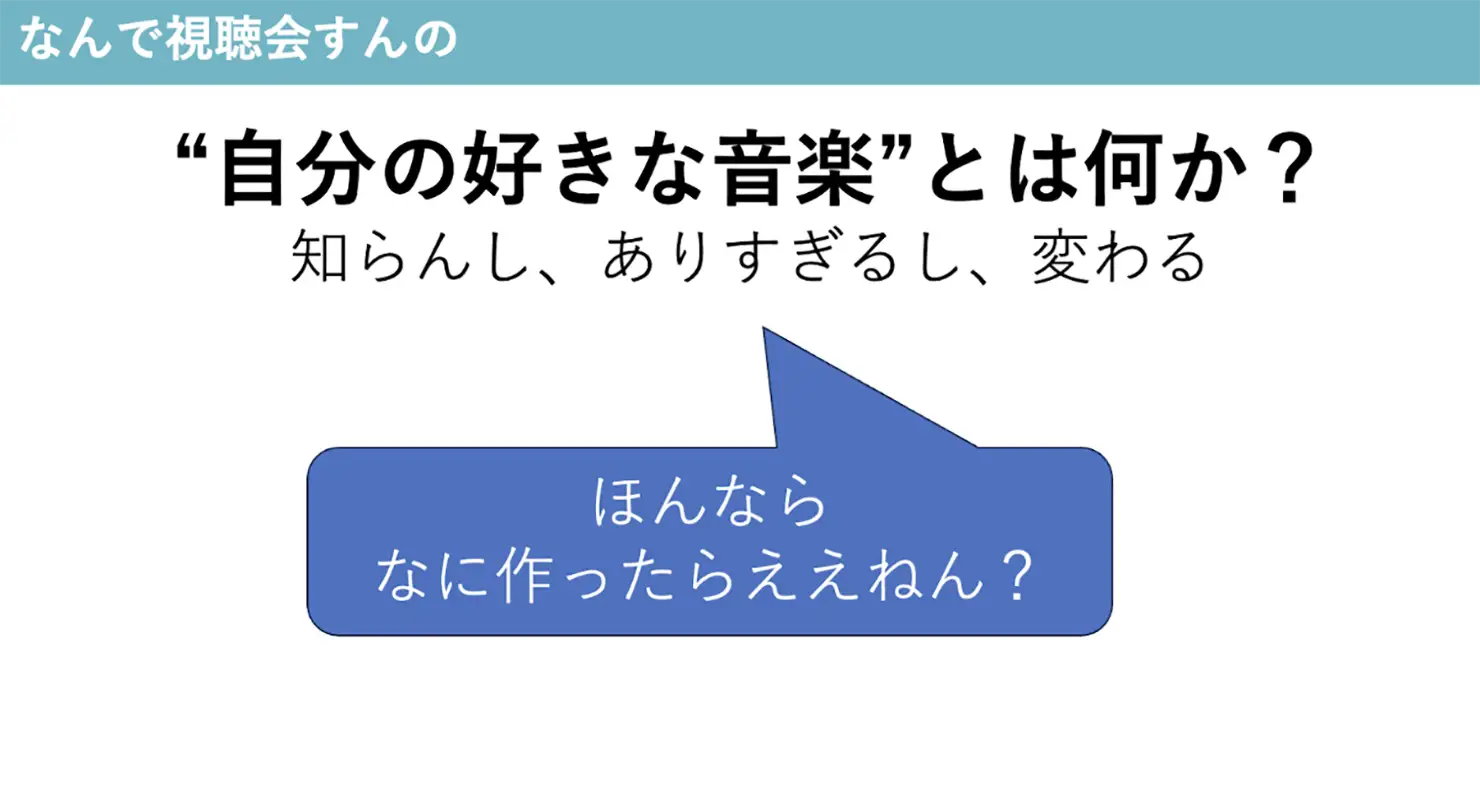

そもそも音楽ってめっちゃたくさんあって、サウンドシェアでも毎回話しているんですけど、ひとりの人間はそのなかのほんの少ししか知らんっていう、そこからはじめないといけない。「音楽なんでも聴きますよ」みたいな人も、アティチュードとしては素晴らしいと思うんですけど、実際にそうはできないじゃないですか。ハウスだけ聴いてたって一生かかるのに、「全部」とかありえへんわけです。でも、意外とそういう認識にならないというか。比較対象をつくって、相対化してみないとわからない。

それに、年齢もバックグラウンドもバラバラな人たちを、「曲を聴かせてください」っていうだけで集めると、「DTMの腕に自信あり!」みたいな人も来たりするんですよ。そういう人が来て、そういう前提でコミュニケーションをしようと思っても、たとえば弾き語りを録音してきた人の前では、求められる腕そのものが違ってくるじゃないですか。むしろそれがいいなと思うんです。

音楽制作のなにが面白いのか、を言語化したい

ジャンルも本当にバラバラなんですよね。

Potluck Labのときは僕やStones Taroの音楽性に近い曲が多かったですけど、美学校ということもあってか「サウンドシェア」はバラバラですね。ただ、ポップスが多くなりがちですね。歌が入っていなくても、ポップスの意匠でつくられているものが多い気がします。

ダンスミュージックをつくっている人たちのコミュニティだと、そういうタイプの曲はあまり集まらないですよね。

クラブミュージックに寄りすぎないほうが、おもろいことが起こるので、今の傾向は良いなと思ってます。たとえば、やりたいことのメインはゲーム開発で、ゲームのBGMをつくりたいからGarageBandを開きました、みたいな人とかもいて。そういう人もいるということが良いんですよね。デザイナーじゃない人が仕事の必要に迫られてIllustratorを使う、みたいなシチュエーションと似てますよね。曲を作る動機も千差万別なんだということも知れると、それも相対化につながるというか。

サウンドシェアには「優しい試聴会」って副題がついていて、すごく間口が広いですよね。

この「優しい」はかなり重要やと思っていて、この単語が無いと急に鼻息荒く、「おれのテクを見よ!」系になるんですよ。その「うまさ」を取っ払わないといけないという考えが自分のなかにはあるんです。

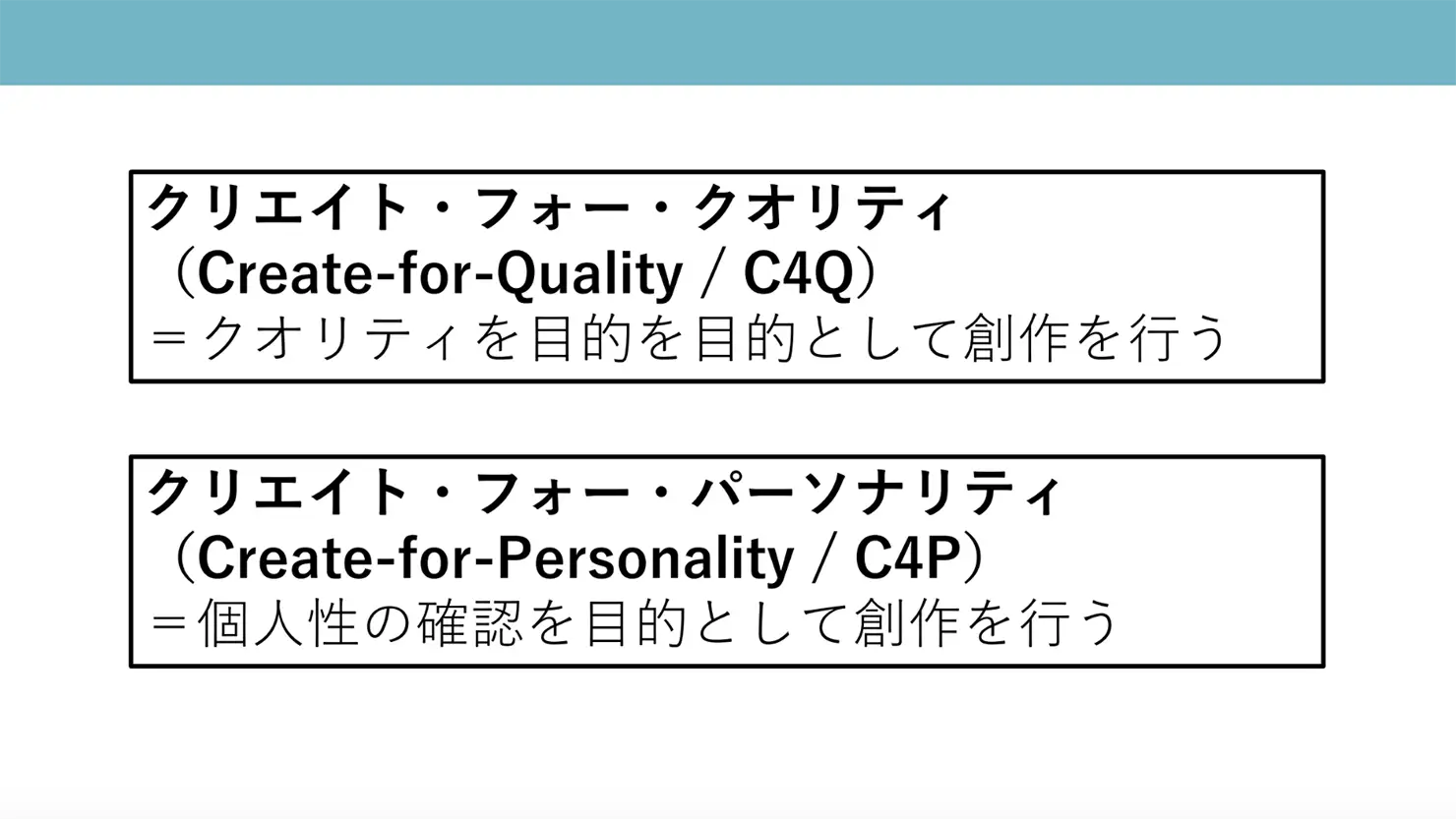

広い間口が用意されている一方で、有村さんのやっていることはかなり独自性が高いと思うんです。「音楽は楽しいですよ、つくるのはもっと楽しいですよ」っていうことを掲げる人はすごくたくさんいるじゃないですか。でも、有村さんが最近掲げている「C4P*」みたいに、自分の考えをある種の統一理論まで持っていこうとする人はなかなかいません。言語化して、イベントとして実践して、となるとなおさらいないと思います。そのモチベーションって何なんでしょう。

*C4P:Create 4 Personality。多くのクリエイションがクオリティを求めて行われるのに対して、サウンドシェアでは「個人性の確認」を目的にクリエイションを行うことをコンセプトにしている

モチベーションの根底は分からないんですが、課題意識としては、たとえば「楽器を習いたい」といったときに、ピアノ教室に行っても、「ピアノがいかに面白いか」ということから話してくれる人っていなくないですか。そういう話をせずに、いきなり運指をやらされるのって、ちょっと違うんじゃないかと思ってるんですよ。「それをやるとなにが面白いのか」から話を始めたい。そういう、最初の動機づけに一番興味があるんですよ。なにが面白いのかと聞かれたときに、「なにか音が鳴ると楽しい」みたいなのはちょっと嫌で。そこになにか理屈をつけたい。

音楽教育で欠けがちな「第一話」を伝え、優劣を解体したい

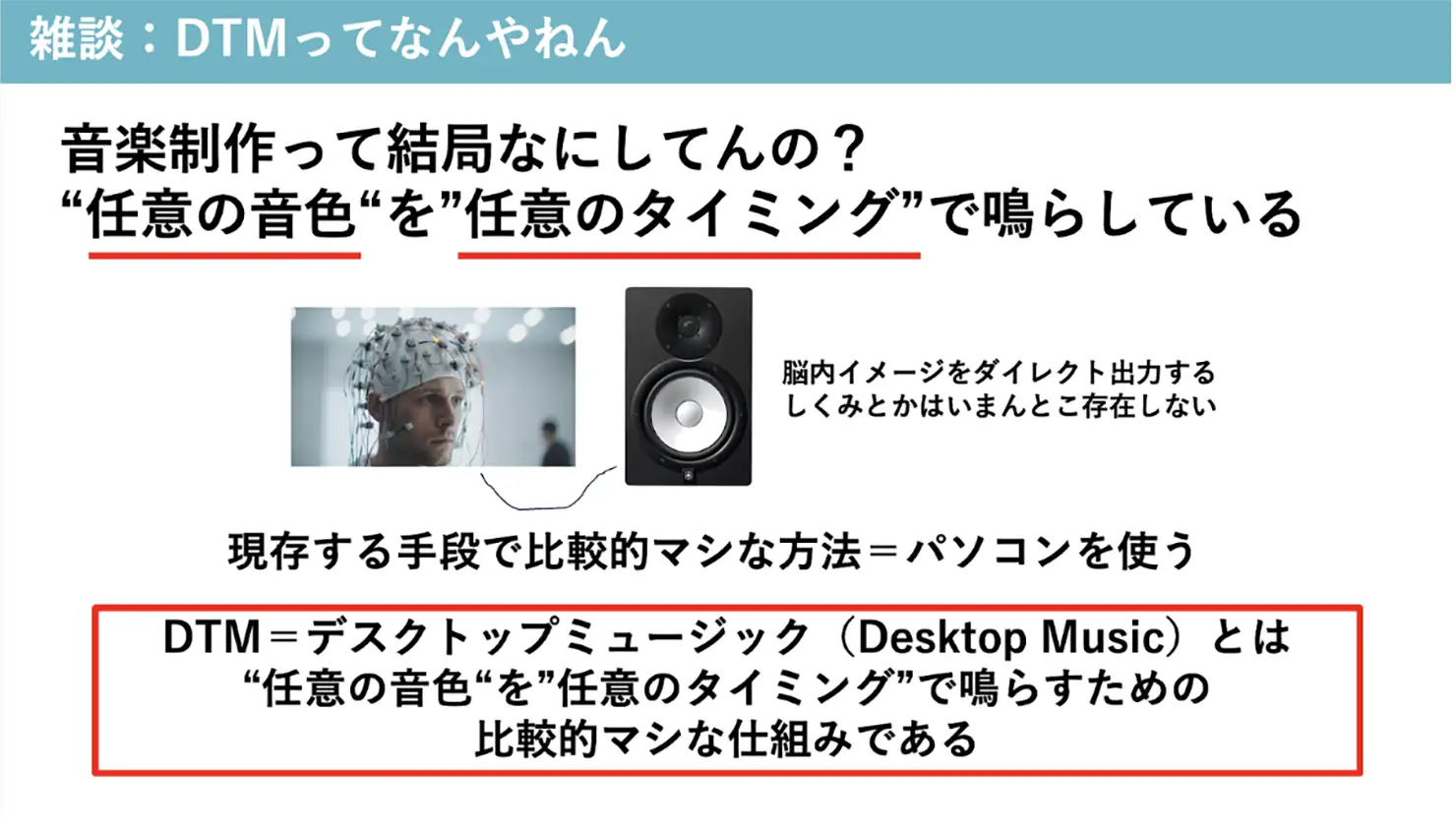

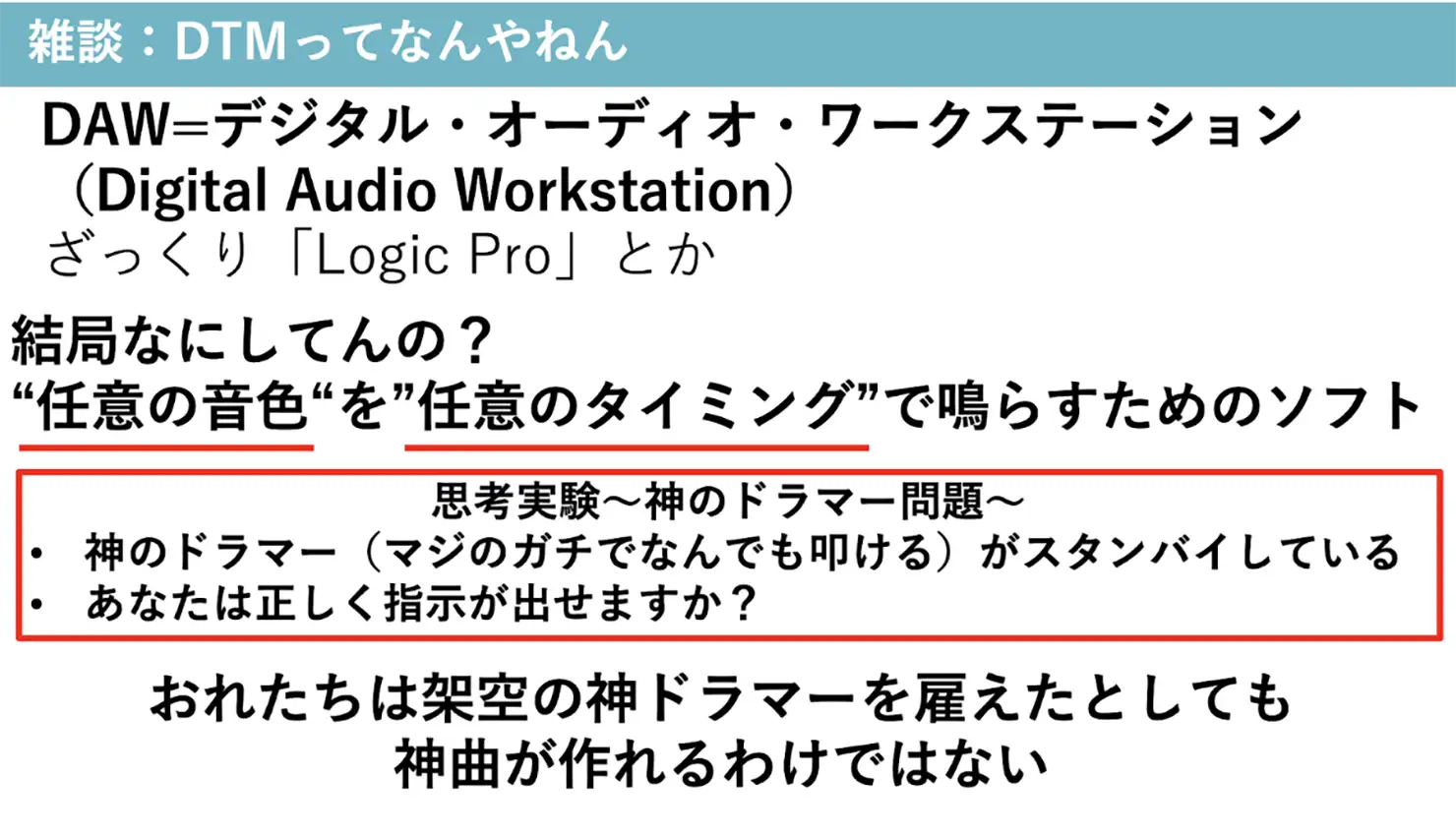

つくる人、つくりたい人にどう働きかけたいか、というのがここまでの話だとすると、もうひとつ有村さんがサウンドシェアで話していることとして、「音楽制作とは結局なんなのか」を端的にまとめているじゃないですか。「任意の音色を任意のタイミングで鳴らす」ことである、と。すごい割り切り方というか、抽象化の度合いがすごく高い。どうやってあのフレーズに至ったんですか。

あれは大学でやっている「DTM初級」っていう授業で、まずDAWソフトをインストールして、これから始めますよというときに、どこから始めるかを考えたら、「このソフトはなんなのか」という話をするわけですよね。Photoshopだったら写真を加工するアプリですし、Logicはそういう意味では音楽をつくるアプリなんですけど、じゃあこのソフトで「音楽をつくる」って具体的にどういう行為なのか。

音楽そのものの定義はおいといて、DAWがどういうソフトかといえば、横方向が時間軸になっていて、その時間軸に対して出来事を配置していくという格好になっている。そこから始めたかったんですよね。DAWは、時間軸に対して音声を置いていくソフトです。そこにオーディオファイルを置いたらそれが再生されますし、MIDI信号を置いたらMIDI信号が音源に送信されて音源がなります、と。

DAWを前にしていきなり「これがドレミファソラシドで」って言われても、なにか順番が違う気がして。ソフトを手に入れた人が、このソフトはいったいなにをするのか知ることで、モチベーションというか、自分がどういうゲームに取り組んでいるかをわかってほしい。それをすっ飛ばして「これがポップスにおける王道のコード進行で……」みたいなことから始めるのは違うと思うんです。

なにかを教えるという行為のなかで、順序が違うのでは?と思うことが多くて、それは得てして「最初」にやるべきことが欠けてるせいだと思うんですよ。

いわゆる楽理的な話をするよりも、DAWを使ってなにか音を出す、それが曲になっていく、ということをものすごく端的に言っているので、この抽象化は面白いと思ったんですよね。

音楽を勉強する、が何を指すのかってつかみどころがないじゃないですか。「第一話」というか、ドリルのステップ1ができたからステップ2に進む、みたいな、ストレートフォワードに学んでいけるものって、音楽には意外とないんです。そういうものを求める人がやりがちなのが、やたらコード(機能和声)の勉強をすることなんです。コードの方が、体系的に学ぶことは簡単なんですよ。三和音が四和音になって、ダイアトニック・コードがあって、非ダイアトニック・コードがあって、テンションがあって……っていう。

機能和声って、高度なことへと順に学んでいけるから、算数とかと同じように学べるんです。でも、なんかそれって、音楽という広いもののごく一部、すごく狭い部分の話だけをしているように思えてしまう。音楽を狭めることなく「第一話」を設定したい。それが一番大事だと思ってるんですよね。そう考えたときに、音楽の「第一話」って、「任意の時間軸に任意の音を配置している」んだと言い切るのが良いんじゃないかと思ったわけです。これは音楽に限らず、時間芸術の「第一話」なんですよ。映像でも同じです。初心者を集めてるわけですから、正しい「第一話」を見せたいじゃないですか。

人によってはすごく冗長な話をしているように感じると思うんですけど、個人的にはやっぱり「第一話」なき指導は嫌なんです。ただ、サウンドシェアでこの話をわざわざしているのは、「任意の音色」の良さは誰が決めているのか?という、優劣の基準を解体していく儀式なんです。DTMに限らず、普遍的な「良し悪し」なんてないからね、ということを言い続けているんだという気がしますね。

サウンドシェアは、もうすぐスタートから2年が経ちますね。

ずっと同じことをしていて、さすがにもう飽きるんじゃないかと思うんですが、まったく飽きないんですよね。

長く続けているとコミュニティができてきて、イベントとして成熟して、マンネリになって……となってもおかしくないですが、有村さんの場合はそうなることがなさそうですね。

結局、「人はみんな違う」っていう話になるんですよ。飽きようがない。飽きてきたとしたら、人への興味関心がなくなってる状態なんで。本当に色々な人が来ますよ。それは本当に嬉しいです。色々な人が来ないと、会の迫力がなくなる。「色々な人がいるんです」っていう話をするためのイベントですから、色々な人が来てくれないと。

有村崚

1991年生まれ、京都在住。ソロプロジェクトであるin the blue shirtの名義で活動。音楽や映像を楽しく作っています。自身の作品の他、TVドラマの劇伴、CMやWEB広告の音楽も手がける。2022年8月に3rdアルバム『Park with a Pond』をリリース。

Photos:Harumi Shimizu

Words:imdkm

Edit:Kunihiro Miki