音響エンジニア、音楽プロデューサー、楽器職人、そして演奏家──彼らがどうやって「至高の音」を生み出し、私たちに届けているのか。普段は表に出ない「音」のプロフェッショナルたちに光を当てる連載。

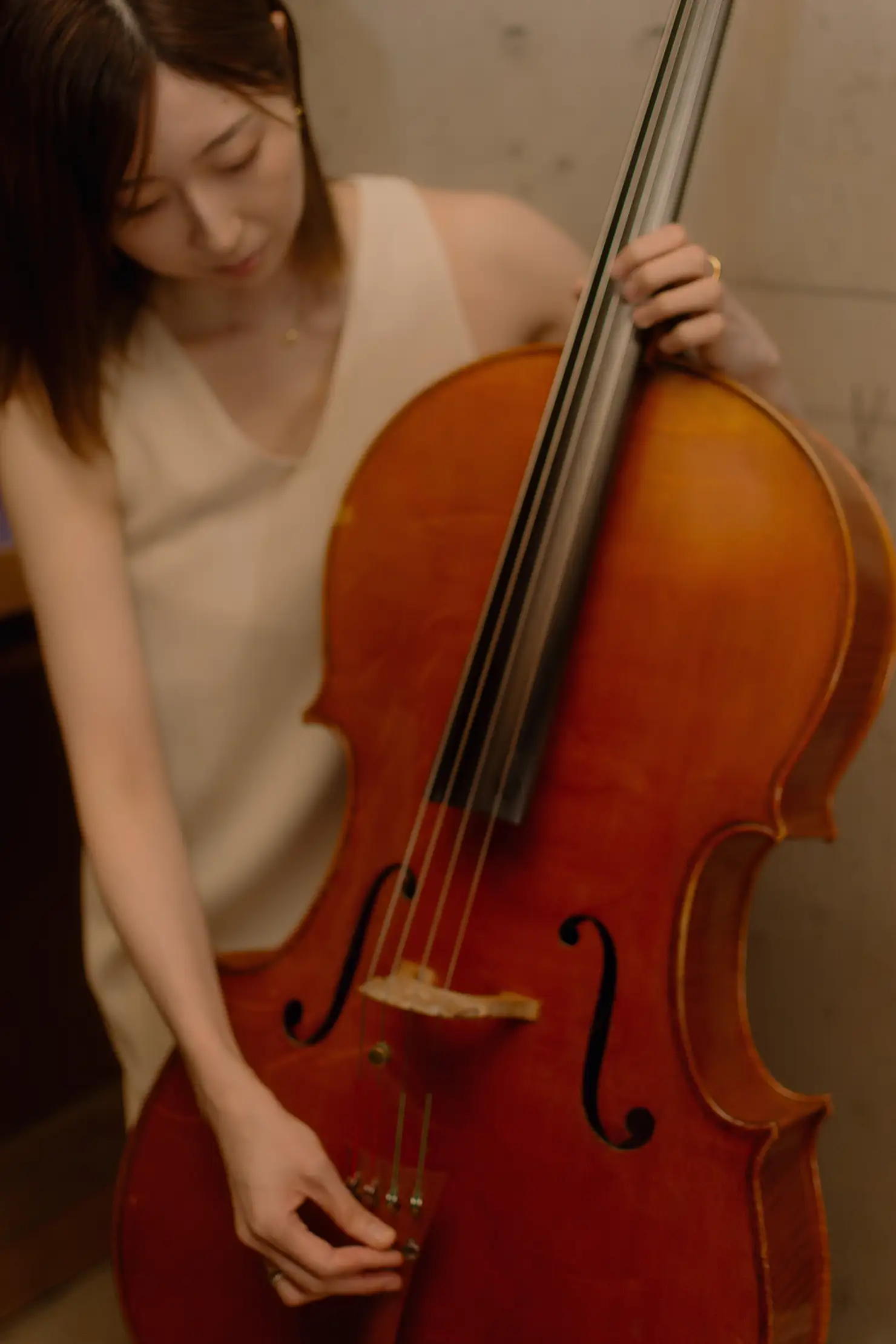

第1回は、真摯に音と向き合い、しなやかな感性で多くのミュージシャンを魅了するチェリスト、村岡苑子にフォーカス。幼少期からのチェロとの出会い、プロの道を切り拓いてきた情熱、そして「音」に携わるプロフェッショナルとしての深い洞察と未来への展望を聞いた。

チェロとの出会い、そしてプロの道へ

チェロという楽器と出会ったきっかけを教えてください。

母が音楽好きで、三姉妹の真ん中の私を含め、姉がピアノ、私がチェロ、妹がバイオリンと全員、物心つく前から楽器に触れていました。高校生の時に東京藝術大学の附属高校に合格したことで地元の鳥取から上京し、それからずっと東京を拠点にチェリストとして活動しています。上京して改めて感じたのは、地方はコンサートが開催される頻度が少なく、文化的な発展も遅いということ。その点で、自分は、藝大の他の同級生に比べて遅れていたなと感じました。

その反面、鳥取での日々には、東京では得られないものがありそうですよね。

私の地元は、想像を絶するほどの田舎なんです(笑)。海沿いの街ですが、私の家は山間部にあり、街に出るには車で30分かかるような環境で育ちました。隣家とも距離があったので、窓を全て開け放ったまま、何時まででも楽器を弾いていられたんです。今思えば、アーティストとしても、一個人としても、本当に恵まれた環境でした。そこで培われたハングリー精神も、今の私を形成する大きな要素だと思います。

素敵な環境ですね。高校生で親元を離れて上京するのは大きな覚悟が必要だと思います。なぜ、藝大を目指そうと思ったのですか?

小学校5年生の時に藝大の先生を紹介していただいて、その方との出会いがチェリストとしての私の人生を大きく左右する、まさに運命の出会いでした。その先生のコンサートを東京まで観に行ったのですが、感動して号泣してしまって。「こんな音があるんだ!」と衝撃を受けました。「この先生に習いたい、門下に入れてほしい」とお願いして、そこからは中学3年生で藝大に合格するまでは、鳥取から東京まで飛行機でレッスンに通う日々。その先生が当時、松陰神社前に住んでいらして、今でもその辺りを通るたびに、懐かしい気持ちになります。

その先生との出会いが、プロを目指すきっかけになったんですね。

練習が嫌だなと思ったり、コンクールでうまくいかなくて挫折しそうになった時もありましたが、先生の門下に入ったときに「これはもう引き返せない」と感じたんです。

藝大での毎日はいかがでしたか?

本当に音楽漬けの毎日でした。朝、近隣の方々がラジオ体操をしている上野公園を歩いて学校に行って、2時間練習して、授業の合間も弾いて、終わって弾いてという生活でした。今思えば、もう少し遊べばよかったなと思います(笑)。

そんな練習漬けの学生時代、どのように自分の理想の音を追求していましたか?

私は常に「良い音を聴くこと」を大切にしていました。それは今も変わっていません。鳥取から東京に来たばかりの頃は、こっちで育った同級生がコアな音楽を教えてくれて。例えば「何年の何版のCDが最高」とか、「この弦楽四重奏は素晴らしい」とか。みんなから借りたCDも片っ端から聴いて。良い音を知るきっかけを、高校生の時にもらえたと思っています。それが、私の音の追求の始まりでした。どんな音を出したいかというイメージがなければ、その音は出せませんからね。この考え方は、今でもとても大事にしています。

理想の音のイメージが大切なんですね。

実際にチェロを弾く時に、歌えない音楽は弾けないんですよね。先生にも「ちゃんと歌えてないから、弾けないんだ」と指摘されていました。それぐらいイメージがしっかりないと、ただ音を出しているだけになってしまいますし、どうアプローチしていくのか、例えばビブラートをかけるのか、圧力をかけるのか、といったことも見えてこないんです。

理想の音を追求する上で、楽器のメンテナンスなど、外からのアプローチで何か大切にしていることはありますか?

弦楽器は特殊な楽器なので、例えば、日本は湿気がすごくて、特に今の季節は最悪です。木は生きているので、音の鳴りが全然変わってしまうし、響かなくなってしまうんです。少しでも調子が悪いなと思ったら、すぐに楽器屋さんに持っていって、メンテナンスしてもらうようにしています。ヨーロッパだと空気が乾燥していて、音の鳴りが全然違うんですよ。自分が上手になったかもって一瞬間違えるくらい(笑)。建物の天井の高さとかでも響き方が変わるので、チェロは西洋の楽器なんだなと実感します。

プロとしての挑戦と「至高の音」を追い求める探求心

音楽家の皆様と一緒にステージに立つ際、どんなところを意識して演奏されていますか?

弦楽器は音の立ち上がりが非常に遅いため、クラシックとポップスでは演奏方法を明確に使い分けています。クラシックの場合は指揮者がいて、それに合わせて音を鳴らせば大丈夫。一方でポップスを演奏する際は、ドラムやギターが「パン!」と瞬時に音が出るのに合わせて、私たちも発音を良くしないと音がどんどん遅れて聞こえてしまうんです。

あとは、常にマイクに乗りやすい音を研究しています。ライブ会場では特に、ドラムやベース、ギターがあると弦楽器の音が埋もれてしまいがち。音量差を補うため、ピンマイクを2個つけたり、楽器に取り付ける専用のマイクを特注したりもします。音響エンジニアの方々と連携して、空き時間にはマイクの聴き比べをしたり、「音作り」にはかなり力を入れています。会場によっても最適なマイクやセッティングが異なるので、現場に行くたびにPAさんと一緒に正解を探すようにしています。

バンドに弦楽器が入ると、ぐっと感動も増しますよね。

生の音でしか出せないものがあるなと思っています。一時期は弦楽器も打ち込みでいいじゃん、というときもあったんですけど、最近は些細なことでもレコーディングがあったり、ライブに参加する機会も増えて。良い流れだなと思っています。

村岡さんがこれまで参加されてきた中で、特に印象的だったライブを教えてください。

「うわー!」と思ったのは、2年ほど前に日産スタジアムで開催されたKing Gnuの「King Gnu Stadium Live Tour 2023 CLOSING CEREMONY」のライブです。弦楽器奏者が野外のスタジアムで演奏する機会はなかなかないので、ステージ上から見た時のあまりにもすごい人数の観客に、正直度肝を抜かれました。クラシックのコンサートではまず目にすることのない景色で、「こんな素晴らしい光景を見させてくれてありがとう」と心から思いました。地鳴りのような歓声にも本当に驚かされましたね。

これまで様々なアーティストのライブに参加してきましたが、自分自身も演奏を聴きながら泣きそうになることがたくさんあります。歌の力はもちろん、アーティストの「覇気」のようなものを感じると、やはりグッときちゃいますね。あとは、感動して泣いているお客さんを見ると、私もその感動に包まれて胸が熱くなったり。ライブはやっぱり楽しいですよね。

これまでに直面した最も大きな壁や困難は何でしたか?それをどのように乗り越えましたか?

高校から大学までクラシックを学び、「いつか世界的なチェリスト、巨匠のような存在になるぞ」と心に描いていました。しかし、コンクールで思うような成績が残せなかったり、友人たちとの差を感じるなかで、世界的なソリストやオーケストラで一人で弾くような存在にはなれないのかもしれない、と感じるようになりました。「私は何のために東京に出てきて、チェロを弾いているんだろう」と自問自答する日々。大学2~3年生の頃には、いっそのことチェロを辞めて、一般企業に就職しようかと考えていた時期もありました。

それでも、音楽が好きな気持ちはずっと変わらなくて、ソリストになれなくても、チェロを続けられる道を探した結果、スタジオミュージシャンという仕事に出会ったんです。最初はクラシックの世界で勝負していきたいと思っていましたが、結局、私は音楽が好きなので、クラシックもポップスも大きなボーダーがあるわけではない。そこにこだわる必要はないのかな、と今は思います。

そして、ここまで続けてこられたのは、人に恵まれていたからに尽きます。困った時に救世主のような人が現れて助けてくれたり、色々な人を紹介してもらったりと、本当に多くの方に支えられてきました。仕事を続けているうちに、学生時代の同級生と仕事をする機会も増えてきて。こうやって大人になっても、ずっと同じように音楽で集まれるのは本当に素晴らしいことだと思います。みんなに会うと、まるで実家に帰ったような安心感がありますし、気持ちが緩んでしまいます。

改めて、チェリストという仕事のどこに一番魅力を感じますか?

チェロは、バンドで例えるならベースのように縁の下の力持ちとなる役割が多いんです。かと思えば、ギターソロのように前に出てメロディーを奏でる場面もあり、音域が広いこともあって、様々な表現ができる唯一無二の魅力を持った楽器だと思います。

ヴァイオリンの音域は女性ボーカルの音域と被ってしまうことがある一方で、チェロは良い意味で邪魔をしません。これはチェロにしかできないことで、この楽器の醍醐味だと感じています。

「音に携わる仕事」という、大きな括りでの魅力は何でしょうか?

街中でふと耳にした音楽が、どのように作られているのか分かるようになるのは、すごく嬉しいですね。「自分にもできるかも」と思えることが増え、音がより具体的に見えるようになるのは、この仕事の大きな魅力だと感じます。

また、お客さんの顔が見えることや、リハーサルにはなかったのに急に始まるセッションなど、体の内側からカーッと熱くなるような高揚感を味わえること。そういった感覚は、音に関わる人の特権なのかなと思います。

今後挑戦してみたいことや、目標などがあれば教えてください。

現在、私はソロのスタジオミュージシャンとして活動しつつ、ヴァイオリニストの亀井友莉とのユニット、ZARUKAMEとしても活動していて、秋にはBLUE NOTE PLACEでのライブも控えています。この活動をもっと大きくしていきたいですし、個人的にはもう少しアンビエント寄りの音楽を制作してみたいと思っています。現状に満足したら終わりという気持ちが常にあって、自分の出す音にはまだまだ満足できていません。「より良い音を出す」ということに、もっと焦点を当てて取り組んでいきたいですね。それが結果的に、チェリスト村岡苑子のアーティスト活動の礎になればと思っています。

村岡苑子

東京藝術大学附属音楽高等学校を経て東京藝術大学音楽学部器楽科卒業。

室内楽やオーケストラのクラシック音楽での活動の他、スタジオミュージシャンとしてKingGnu、Mrs.GREEN APPLE、Vaundy、などのアーティストの楽曲サポートやテレビドラマや映画、ゲーム音楽等のレコーディングにも積極的に取り組む。

作曲編曲も行い、ヴァイオリニスト亀井友莉とのユニット「ZARUKAME」では2023年7月にミニアルバム「Sail On」をリリース。2025年11月5日にはBlueNotePlace(恵比寿)にてライブ開催予定。

HP InstragramPhotos:Reina Tokonami

Words & Edit:Mizuki Kanno