マイルス・デイヴィス(Miles Davis)、ブライアン・イーノ(Brian Eno)、ECM、そして日本のジャズと環境音楽。これまで別個の文脈で語られてきたこれらの音楽の間に、重要な関連性と相互作用を見出し、アンビエントという概念の本質を露わにする原雅明氏の新著『アンビエント/ジャズ――マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜』。

2025年9月23日にWPU Shinjukuで開催された出版記念イベントでは、環境音楽の第一人者である尾島由郎氏を迎え、原氏とのトークセッションを行った。マイルスやジョー・ザヴィヌル(Josef Erich “Joe” Zawinul)、イーノらが、アンビエントミュージックが提唱される前夜から行っていた革新的な試みをひも解き、それらが尾島氏の実体験や制作の現場とどのようにつながっていたのか、そして、それらが空間と聴き手のあり方をどう変えてきたのか。尾島氏の目線から「アンビエント/ジャズ」の交わりを再検証する興味深い内容となった。その一部始終をレポートする。

プレ・アンビエントとしての70年代ジャズ

原:ここ数年は、尾島さんのリリース作品のライナーノーツのためにお話を伺ったり、取材でお話したり、トークイベントでもご一緒しましたよね。それから、今回のイベントを企画してくれたdublab.jpでやっている「KANKYO DOT」というサウンドインスタレーションのプロジェクトにも関わっていただいて。僕自身、プロジェクトを通じて “作る側” の視点を近くで感じられるようになって、それが自分の本を書くうえでもすごく参考になりました。

尾島:原さんの本、僕すごく好きなんです。前作の「Jazz Thing ジャズという何か」は、それまでのジャズの本と観点がまるで違うというか。今回の『アンビエント/ジャズ』は、読んでいて「伏線が回収された」と感じる内容が多くて、一人でニヤニヤしてました(笑)。

原:ありがとうございます。今日は、拙著でも第4章で書いた日本の環境音楽の話に接続しつつ、尾島さんの視点を交えてのアンビエントの話をしたいと思っています。特に “プレ・アンビエント” としての70年代ジャズの話。僕の本では60年代のマイルス・デイヴィスを起点として書きましたが、70年代のジャズの中にも、後のアンビエントにつながる要素を尾島さんも感じていたのではないか、と。まずはそこから伺いたいです。

尾島:中学生になったばかりの頃、大学生だったいとこのお兄さんが新しい音楽を教えてくれて。特に覚えているのはウェザー・リポート(Weather Report)です。アンビエント的なサウンドとしては、ファーストアルバム『Weather Report』の1曲目「Milky Way」。ずっと流れている深いリバーブのピアノの逆回転みたいな音に、まず耳を奪われた。そしてさらに聴き込むと、後ろに小さい音が色々入っている。ピアノの内部を叩くような音、ウェイン・ショーターがサックスを吹かずにキーを動かすメカニカルな音。そういう “気配” がドライなオンマイクの音で入っている。当時はそんな言葉を持たなかったけれど、いま思えばこの曲のそうした “サウンドデザイン” に強く惹かれていたんだと思います。

原:当時、(ウェイン・)ショーター(Wayne Shorter)もジョー・ザヴィヌルもマイルスのバンドにいましたね。『In a Silent Way』* などを経てウェザー・リポートを始める。ウェザー・リポートの録音は、マイルスのセッションとは別のレイヤーで作られている感じがします。

尾島:このアルバムのエンジニアはロシア系アメリカ人のウェイン・ターノスキー(Wayne Tarnowski)です。同じCBSでシカゴ(Chicago)の諸作品、例えば『Saturday in the Park』などを録っている人で、ロック的な音作りをジャズに持ち込んでいる。テオ・マセロ(Teo Macero)**のテープ・エディットの路線とは違って、素材そのものの距離感や遠近法をハイファイに設計している印象ですね。

*『In a Silent Way』:1969年に発表されたマイルス・デイヴィスのアルバム。「エレクトリック・マイルス」のサウンドを確立した一作とされる。メンバーはチック・コリア、ハービー・ハンコック、デイヴ・ホランド、ジョン・マクラフリン、ジョー・ザヴィヌル、ウェイン・ショーター、トニー・ウィリアムス

**テオ・マセロ:1959年の『Sketches of Spain』から1983年の『Star People』まで、マイルス・デイヴィスの諸作品でプロデューサーを務めたことで知られる。その功績は大きく、「エレクトリック・マイルス」期の作品は、彼のテープ編集によってそのスタイルが具現化したと評される。

サウンドデザインの先駆としてのジョー・ザヴィヌル

尾島:それからザヴィヌルの1971年のソロ『Zawinul』に入っている「His Last Journey」という曲があります。これ、完璧にアンビエントですよね。彼がオーストリアの田舎で祖父の葬儀に参加したときの風景を描いた、とされているけれど、一つの心象風景を音にしている。背後にかそけき音が鳴っていて、それに耳を傾けるのが好きだった。当時、ジャズの静かな曲は何でも “牧歌的(パストラル)” と形容されていたけど(笑)、本当はもっと音のテクスチャが精密に設計されていたと思う。こういう小さな静かな曲に惹かれていたことが、僕自身にとってもその後のアンビエントの芽生えにつながっていたのかなという気がします。

原:僕の本でも触れましたが、マイルスの「Ascent」も “アンビエントの始まりではないか” と言われる曲で、あれもザヴィヌルの書いたもの。マイルスたちの演奏が抑制的で音数も少なくてアンビエント的に聴こえるというだけでなく、やはり作曲とサウンドデザインの側にザヴィヌルの色がある、ということなんでしょうね。

尾島:非アメリカ的な音風景がアンビエントへ向かっていく感じがしますよね。

原:70年代の日本にも表れていたアンビエント的な音楽として、富樫雅彦さんにも触れたいです。もともとジャズ・ドラマーだった方ですけど、下半身不随になってからパーカッショニストとして活動していました。アグレッシヴなフリージャズの録音もありますが、70年代以降の録音の中には静謐でスペースがある演奏が収められていて、今聴くとアンビエントに聴こえるところがある(1974年の作品『Song for Myself』をかける)。当時はまだ “Ambient” という言葉が生まれていない時代です。

尾島:あれは衝撃でした。レーベルはEast Windですね。菊地(雅章)さんと日野(皓正)さんの『East Wind』というアルバムから始まったあのレーベルは、ジャケットのアートワークも含めて日本のジャズレコードの “見え方” を変えました。音も抜群に良かったし、その中で実験的な作品も出た。富樫さんの『Song for Myself』と、続くライブ盤の『Spiritual Nature』もすごかった。非常にクールでジャズの外に開かれた“音の在り方”が提示されている。East Windや当時の日本のジャズレーベルは、海外での再評価も進んでますよね。録音の透明度と、音楽の“耳の置き場”を広げた功績は本当に大きいと思います。

原:70年代の日本の録音現場は、海外のアーティストも呼び込みながら、すごくオープンな作品を残しました。その後は潮目が変わるけれど、その “耳の拡張” があったからこそ、のちのアンビエントや環境音楽への橋がかかった、というのはある気がします。では、ここから “アンビエント/環境音楽” そのものの話に進みましょう。

尾島:本(「アンビエント/ジャズ」)を読むまでは、ジャズとアンビエント/環境音楽はやっぱり遠いものだと思っていたので、でもパラレルワールドでつながって見えたというか、すごく腑に落ちました。あらためて(ブライアン・)イーノの周辺の音楽を聴くと、ジャズとの親和性が高かったことに気づきます。

原:イーノのいわゆる “アンビエント・シリーズ” は『Ambient 1: Music for Airports』(1978)から『Ambient 4: On Land』(1982)まで4枚。でも、それ以前にも彼は1975年の『Discreet Music』などアンビエント的な曲をすでに作っています。『Discreet Music』の直後に出た、比較的ポップな内容の『Another Green World』にもアンビエントのような曲が入っている。しかもこの曲、タイトルが…。

尾島:そうなんですよ。僕も今回聴き直してハッとしました。

原:「Zawinul / Lava」というタイトルで、ジョー・ザビヌルを指しているのかなと思う一曲です。

尾島:このピアノの感じは『Music for Airports』でロバート・ワイアット(Robert Wyatt)が弾くあのピアノのサウンドとリンクしているし、後ろで鳴っている音の雰囲気や少しエスニックなテイスト等々、のちのアンビエント・シリーズ4枚分のエッセンスがすでにこの曲に詰まっていたんだなと思いますね。

そしてなぜタイトルがザビヌルなのかということを考えると、先ほどかけた「His Last Journey」とのリンクも聴き取れる。この時点ですでにイーノはジャズからアンビエント的なものをキャッチアップしていて、その後、アンビエント・シリーズへと純化させていったのかなということを、原さんの本を読んで気付かされました。

『Ambient 4: On Land』が確立した、現代的アンビエント

原:イーノのアンビエント・シリーズは、僕自身もそうだし、多くの人も感じていると思うのですが、やはり4枚目(『Ambient 4: On Land』)で変化が起きるんですよね。1枚目は “環境に機能する音楽” のプロトタイプを提示して、2枚目はハロルド・バッド(Harold Budd)の素材をトリートメントして緩やかな時間を作り、3枚目はララージ(Laraaji)とニューエイジ的な綺羅びやかな演奏も取り込んだ。4枚目からはループを離れて、自然音の要素を取り入れつつイーノの内面的な世界へ沈み込むような展開でした。

尾島:僕自身、『On Land』が出たときは『Music for Airports』の延長線みたいなものを期待してすごくワクワクして針を落としたら、いきなり “ドーン” と来て、理解不能(笑)。でも今聴くと、これは現代のアンビエントの原型と言ってよくて、ドローン的でもあり、とてもパーソナルな空間に入り込んでくる。

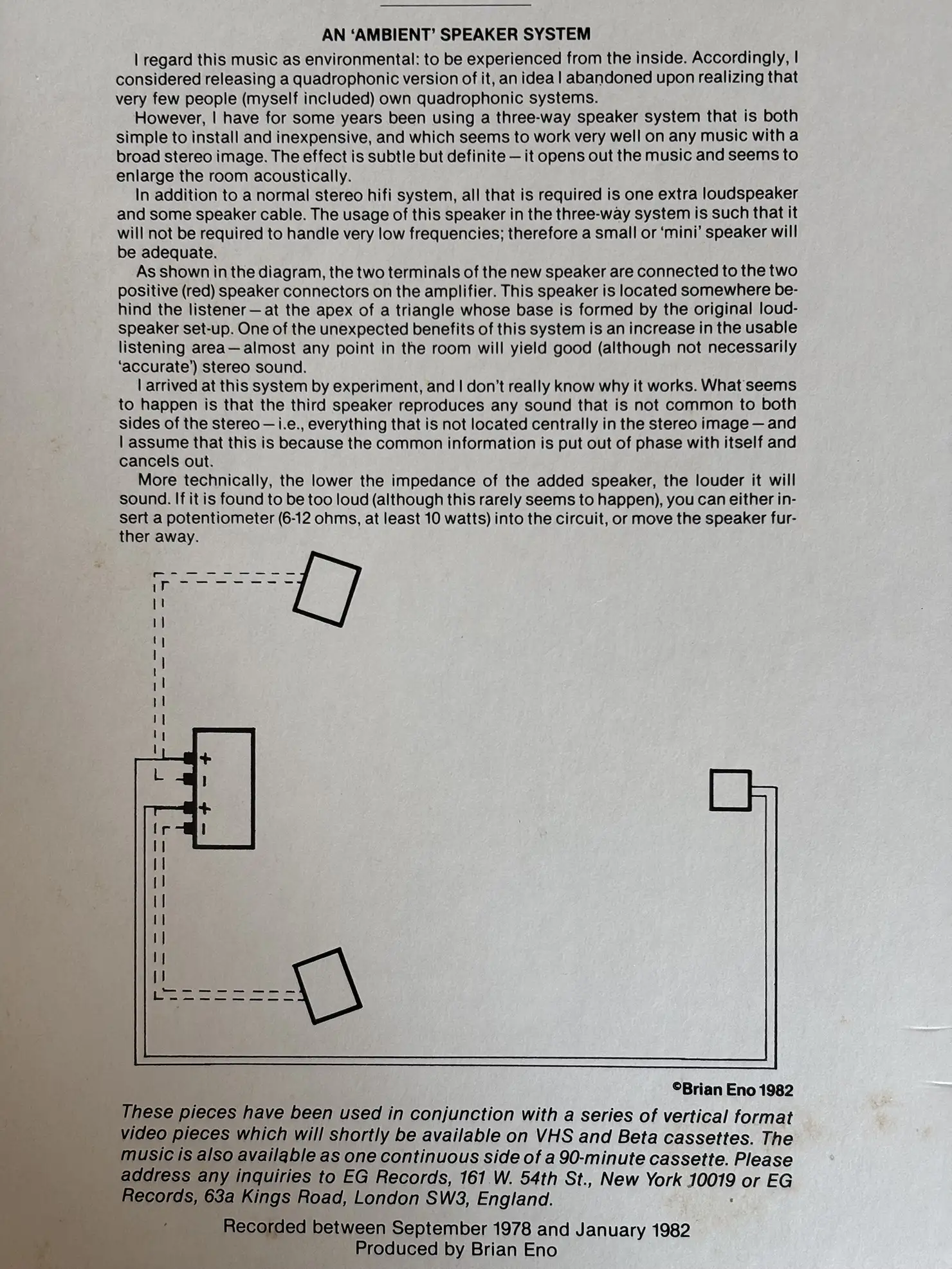

原:『On Land』の日本盤のLPには芦川聡*さんのすばらしい解説があって、初出盤に入っていたイーノの解説も芦川さんが和訳しています。そこではコンセプト的なことは語られておらず、スピーカーシステムの話――2chの背後にもう1本スピーカーを置いてマトリクス的につないで聴く――をしているんですよね。そして、CDでの再発時のライナーで初めてイーノは “心理的な側面に焦点を当てたアルバムである” と明言します。

*芦川聡:作曲家。70年代後半から藤枝守や高田みどり、吉村弘らと実験的なコラボレーションを行う。アートショップ「アール・ヴィヴァン」の音楽コーナーを担当した後、環境音楽的な音楽制作を行うサウンド・プロセス・デザインを設立。1983年に交通事故で急逝。死後に編纂された『波の記譜法〜環境音楽とはなにか』は環境音楽やアンビエントミュージックにつながる現代音楽のガイドとして今も読み継がれている。

尾島:そう。初出時のテキストは “この音楽はこう聴いてね” というマニュアルのような、非常にシステマティックな書き方でしたね。当時からさらに10年くらい前にオーディオ界に吹き荒れたクアドラフォニックという4チャンネルステレオの方式を推奨している。

原:マイルスは『Bitches Brew』と『Live-Evil』でクアドラフォニック盤を出していて、僕はソニーのスタジオで『Bitches Brew』のクアドラフォニックのオリジナル・マスターを4つのスピーカーに囲まれて聴いたんですが、前後左右、上下にまで音が立ち上がる。鮮明だけど2chとは違って音像化できないような、一言で言えば、「わけがわからない」体験でした。

尾島:僕は当時、廉価版の4チャンネルステレオアダプターやSQ 4チャンネルデコーダーを使ってマトリックス4チャンネルで『Bitches Brew』を聴いていました。一旦2チャンネルステレオにエンコードされているので、デコーダーを使ってもチャンネル間のクロストークがあって完全に分離しないんだけれど、それが逆に “包まれ感” につながるのが魅力でした。

こうした経験が、遠近法や残響、帯域バランスといったサウンドデザインや、クアドラフォニックのような再生方式を含めて、音楽が “どう聴かれるか” を設計することがアンビエントの核心なんだと次第に思うようになりました。

原:そのあたり、尾島さんの作り手としての話も伺いたいです。環境音楽を作るなかで「外に開いた音」から「内面へ沈む音」へ重心が移った経験は?

尾島:1985年、東京・青山にスパイラルというビルができて、館内の環境音楽を担当しました。今年で40周年を迎えますが、あそこは一度作って終わりではなくて、何年にもわたって差し替えや更新ができた。青山通りに面した大階段のある「エスプラナード」というスペースで流していた音楽は、建築の階段を登り降りする楽しさを表現したいという意図で作りました。

当初は建築に寄り添う “デザイン思考” の音楽でしたが、来館者の反応や季節、展示に合わせて更新していく中で、だんだんと “人の内側に寄る” 音楽へと変わっていきました。コミッションワークでも、運用しながらフィードバックしていく現場だと、音楽が環境の中で “生き物化” するのを実感します。外に開く設計を突き詰めるほど、結局は人の内面に近づいていく、ということについては、芦川さんも同様に考えていたのだと思います。そして、イーノは先にそこへ辿り着いていたんですね。

バーチャルな“場”を想起し、作り手と聴き手の反応がリレーする

原:2018年のリリースされた『Kankyō Ongaku』*以降の再評価の流れで、聴き方が変わったという話もありましたよね。環境に合わせる音楽から、自室で個人的に聴くリスニング音楽へと変化したんじゃないか、と。

尾島:あのコンピレーションアルバムは、出自や目的が異なる音楽を集めたのが素晴らしかった。その結果共通するものが見えてくる。開かれている音楽を聴くことでベクトルが自分に戻ってくるということ。そういう提示だったと思います。

*『Kankyō Ongaku : Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980-1990』:シアトルのレーベルLight In The Atticが、日本のアンビエントミュージックをテーマにコンパイルした企画盤

原:『Kankyō Ongaku』を制作した一人であるパトリック・マッカーシーさんも語っていたことですが欧米にもアンビエントはあるけど、日本の環境音楽特有の “美しい旋律なのに過剰ではなくシンプルに表現できている” という性質は珍しかった。それがジャズの静謐なソロ・ピアノのような聴かれ方とも繋がって、サブスク時代のプレイリストで自然に同居するようになった。領域の境界が揺らいで、耳の前提がほぐれる感じがあります。

それでは、ここで一曲、僕も尾島さんも好きなノルウェーの女性サックス奏者のメット・アンリエット(Mette Henriette)がECMからリリースした作品の曲(「Solsnu」)を聴きたいと思います。

原:サックスのキー・ノイズやブレスの音が入っていて、具体音にもアンビエントにも聴こえる。2023年の作品です。

尾島:先に聴いた「Milky Way」みたいですよね。そしてこのアルバムのなかには、ほとんど音が鳴っていないように感じる静謐なトラックもありますよね。

原:彼女は作曲家でもあって、頭の中にあるアコースティックなサウンドスケープを形にした曲作りをすると言っていて、アンビエントが予め内包されているように感じます。

もう一枚、僕と尾島さんから紹介したい作品があって、ポーランドのプロデューサーのアルベルト・カルフ(Albert Karch)アイルランドのアンビエントアーティストのガレス・クイン・レドモンド(Gareth Quinn Redmond)によるアルバム。ガレス・クイン・レドモンドは芦川さんの研究者でもあって、尾島さんにも取材したとか。「For Ashikawa」というそのままの名前の曲も入っています。

尾島:この曲(「A Life(1955-2019)」)は、トーク・トーク(Talk Talk)のフロントマンだったマーク・ホリス(Mark Hollis)を追悼した曲だと思います。

原:このようにジャズの耳でも充分に聴ける音楽なのに、ジャズのリスナーのテリトリーにはまだ届いていないことも多いのが、もったいないですね。

ここで尾島さんにお聞きしたいのが、現代の環境音楽は何を目指すのかということです。80年代の日本の環境音楽は、実在の建築や施設という場が母体だったわけです。いまは、そういった場の前提などといったものが希薄になっている時代です。

尾島:僕は2019年にピアニストの柴野さつきさんとヴィジブル・クロークス(Visible Cloaks)と『serenitatem』というアルバムを作ったのですが、それには「Atelier」という曲が入っています。この曲も、イーノの音楽も、今かけた「A Life(1955-2019)」にしても、僕はアンビエントや環境音楽の大きな特徴は、 “場を想起させる音楽” なんだと思っています。実際に行ったことのある場所、行った “かもしれない” 風景、記憶の匂い……作り手のなかにある様々な心象風景としての “場” から、音楽が生まれているのかなと思っています。

そして、作り手が想起した場を音にし、聴き手はそれとは別の自分の “場/時間/香り” を呼び起こしながら聴く。そんなふうにリアクションがリレーされていく、という感じなのかな。

原:なるほど。場から音が生まれるという話の流れで触れたいのが、ヴィジブル・クロークスのスペンサー・ドーラン(Spencer Doran)の新作です。自動生成される音楽によって、少し積極的なリスニングにも向かわせている作品のように感じます。

尾島:面白いですよね。『コンポニウム・アンサンブル 8つの自動作曲作品集』というタイトルで、架空の自動演奏楽器を想定し、それをジェネレーティブなアルゴリズムで演奏させるというコンセプトで作られています。

例えばチェレスタやグロッケンシュピール、スプリングタンクギターといった楽器をデジタルでモデリングし、その音を自動演奏させているんです。

実際に聴いてみると、同じ録音を聴いているはずなのに、毎回新しく生成されているように感じる。生身のミュージシャンは使っておらず、全体をスペンサー自身が設計しているんですが、聴くたびに変化しているように聞こえるんです。

実は『serenitatem』を制作していたときに、これに近い体験をしました。ライアンが演奏するウインドシンセのフレーズや柴野さんの弾くピアノ、そしてデジタルで生成した音が渾然一体となって、「これは誰の音なのか?人なのか?機械なのか?」と境界が消えていく。そういうバーチャルな場に立ち上がってくる音楽というのを、スペンサーが1人で突き詰めていったのが『コンポニウム・アンサンブル』なのかもしれません。

ジェネレーティブ(生成)音楽というのもイーノが提唱したものですが、スペンサーはそれを自分なりにさまざまな作り方で昇華している感じがします。

原:最後に、手前味噌で恐縮ですが私のレーベルringsから出た、ヤコブ・ブロ(Jacob Bro)と高田みどりの共作『あなたに出会うまで』をかけたいと思います。ヤコブ・ブロはECMの看板ギタリストで、普段はエレクトリックギターをサウンドスケープ的に響かせる演奏をするんですけど、今回は高田さんの “エレキ禁止” という縛りで、クラシックギターのみ。これも環境音楽的に聴くことができる作品ですし、二人の即興演奏もお互いの境界が曖昧になる、ある意味ジェネレーティブな音楽を生み出していると思います。

時代ごとに見出されてきた新しいリスニングのかたち。2025年11月2日、3日に築地本願寺で開催される『Analog Market(アナログマーケット)』では、本記事で語られたトピックとも結びつく、原雅明と尾島由郎によるリスニングイベントが開催される。

「日本のFREE JAZZを聴く / 原 雅明」

11月2日(日) 14:00〜

「テープで聴く、日本の環境音楽 / 尾島 由郎」

11月3日(月) 13:30〜

尾島由郎

一貫してアンビエント/環境音楽の可能性を追求してきた日本の音楽家・音楽プロデューサー。1980年代よりスパイラル(ワコールアートセンター)をはじめとする多くの建築空間において、音環境の設計を手がける。80年代から90年代にかけて複数のアンビエント作品を発表し、近年はそれらのアルバムが海外レーベルより再発され、再評価が進んでいる。現在もジェネレーティブ技術と連携し、聴覚の新たな可能性を探る活動を展開している。また、ピアニスト・柴野さつきやVisible Cloaksとの共演を重ね、ピアノ、電子音、フィールドレコーディングを組み合わせた空間的なライブ表現を国内外で行っている。近年は柴野とのデュオでヨーロッパおよびアメリカ西海岸からニューヨークを巡るツアーを実施。JACCC(LA)「Kankyō Ongaku: An Evening of Environmental Music」ではデュオとしても出演し、Public Records(NY)「a tribute to St. GIGA」ではVisible Cloaksとのカルテット編成によるステージを成功させた。

X Instagram原雅明

文筆家、選曲家、プロデューサー。各種媒体への寄稿やライナーノーツの執筆の傍ら、レーベルringsでレイ・ハラカミの再発などのリリースに携わり、ロサンゼルスのネットラジオ局dublabの日本ブランチの設立に関わる。リスニングや環境音楽に関連する企画、ホテルの選曲を手掛け、都市や街、自然と音楽とのマッチングにも関心を寄せる。早稲田大学非常勤講師。著書に『アンビエント/ジャズ――マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜』(Pヴァイン)、『Jazz Thing ジャズという何か』(DU BOOKS)など。

Photos:Yuki Tamai

Words & Edit:Kunihiro Miki