彼らはなぜ、活動の拠点を日本に移したのか?新たな「ホーム」は、創作活動になにをもたらしたのか?海外から移住した音楽家たちの目に映る「日本にあるもの」を記録するインタビューシリーズ。

第一回に登場してくれたのは、ジャズをはじめ、ブロークンビーツ、R&B、アンビエント等様々なジャンルを横断し、数多くの作品を送り出してきた作曲家/プロデューサー/鍵盤奏者のマーク・ドクライヴロー(Mark de Clive Lowe)。

日本人の母とニュージーランド人の父の間に生まれたミックスである彼は、1998年からの10年間はロンドンのクラブシーンを牽引し、2008年からはLAに移住して同地音楽シーンの中心的な存在となるなど、世界を股にかけた活躍を繰り広げてきた。

かねてより日本とも太い繋がりがあった彼だが、2024年にはついにLAから日本への移住を決意し、現在では東京都内に拠点を構えて創作活動を行っている。

これまでの音楽遍歴と日本文化との繋がり、そして移住へと至る経緯までを、評論家/音楽ディレクターの柴崎祐二がじっくりと話を訊いた。

留学をきっかけに出会った日本のジャズシーン

世田谷区のマーク氏の自宅にて

柴崎:ニュージーランドに住んでいた幼少期には、家の中では英語と日本語どちらの言語で話していたんでしょうか?

マーク:完全にミックスでしたね。父は元々僕が生まれる前に20年間日本に住んでいた経験があるので、日本語もペラペラ。4歳までは僕もバイリンガルで喋ってました。でも5歳くらいから英語の割合が多くなっていって、10歳の頃に母に向かって「Just speak English(英語だけで喋って)」ってお願いした記憶があります(笑)。

柴崎:ということは、少年期には「自分はニュージーランド人である」っていう意識の方が強かったんでしょうか?

マーク:いや、そういうわけでもなかったですね。当時のニュージーランドには日本はもちろんアジアとのミックスという存在はかなり珍しかったし、周りは白人だけではなくてポリネシア系の人たちも多くて、自分はそのどちらにも完全には属さない “ミックス” として、人と違う感覚を感じていました。

柴崎:音楽に興味を持ったきっかけは何だったんでしょう?

マーク:4歳からクラシックのピアノを習っていたんですが、そのうち父のレコードコレクションを通じてジャズにも興味をもって、更に兄もピアノを弾いていたので、その影響も大きかったです。彼が好きだったジャズやポップスを一緒に聴いていたのもきっかけになりました。それから、10歳のときに兄がアーマッド・ジャマル(Ahmad Jamal)の『The Awakening』のカセットをくれて、それはいまでも自分の中で一番好きなジャズトリオアルバムのひとつです。

柴崎:R&Bやクラブミュージック的なものに関心を持つようになったのはいつ頃ですか?

マーク:高校に入ってすぐくらいですね。友達がウォークマンでガイ(Guy)のデビューアルバムを聞かせてくれたんです。それまで聴いていたギター中心のロックやポップスとは全く違っていてびっくりしました。特にキーボート主体のハーモニーと太いベースの音に惹かれました。そこからネイティヴ・タン(Native Tongues)とかのヒップホップも聴くようになって。

柴崎:実際に日本に行く機会はあったんですか?

マーク:10歳の頃から毎年夏休みに行っていました。おじさんに秋葉原に連れて行ってもらって、街の賑やかさにびっくりしたり(笑)。その後、高校の時に交換留学で1年間日本に住んだ経験が特に大きかったですね。僕自身は元々留学には乗り気じゃなくて、しかも、ホストファミリーがお坊さんの家だと聞かされて、厳しそうだし嫌だなあと思ってたんです。だから、無理な条件を出して留学を白紙にしようと思って「そのお寺にピアノがないなら行かないよ」と言ったら、なんと「はい、ありますよ」と言われてしまって。もうそうなったら行くしかないですから(笑)。

柴崎:たまたま音楽が好きなお坊さんだったんですね(笑)。

マーク:そうそう。日本に着いてからしばらく経ったある日、そのお坊さんの部屋の前を通りかかったら、めっちゃかっこいい音楽が聞こえてきたんです。「これなんですか!?」と訊いたら、マイルス・デイヴィス(Miles Davis)の『The Complete Live At The Plugged Nickel 1965』っていうボックスセットだったんですね。しかも、「そんなに気に入ったならマークにも買ってあげるよ」と言ってくれて。もう、予想と全然違ってめっちゃいいお坊さん(笑)。

それからは週に何回もジャズクラブに連れていってくれて。営業終了後のお店で演奏させてもらったりもしました。その頃には板橋文夫さん、大西順子さん達からとてもよくしてもらって。元々ジャズミュージシャンに憧れはあったんですが、決定的な体験でしたね。ニュージーランドに帰っても音楽の道に進もうと決心しました。

ロンドンからLAへ。異なるシーンからの大きな影響

柴崎:その後、バークリーに進学されたらしいですね。

マーク:はい。けど、結局一学期通っただけでほとんど行かなくなってしまって。プライベートレッスンとジャズクラブの経験の方が自分にとっては大きかったです。

柴崎:ロンドンに移住したきっかけは?

マーク:1998年に企業の社会貢献プログラムから奨学金をもらって、その資金で1年間旅をしました。アメリカ、キューバ、フランス、日本、オーストラリアとか色んなところに行ったんですが、ロンドンでブロークンビーツのコミュニティと出会って、「これだ!」と直感したんです。すぐにスタジオに入ってみんなとコラボレーションしました。

それまではああいう音楽の形を想像できなかったし、僕の好きなものが全部詰まっていると感じたんです。既存のジャンルからはみ出た人たちが自然に集まってできたシーンという雰囲気で、自分にとてもフィットしました。でも、日本のことも常に頭にありましたよ。実際に2000年には日本に来てケン・イシイさんとコラボレーションしたり。その時期は日本のクラブジャズシーンもすごく面白かったですしね。

柴崎:LAへの移住はどんなことがきっかけだったんですか?

マーク:本当をいうと、元々LAに住むつもりは全然なくてジャズの聖地であるニューヨークに住みたいなと思っていたんです。それを言ったら、ロンドンにも絶対住まないと思ってました。英語で言うと、「never」って感じ(笑)。けど、「never」って言葉というのは不思議なパワーがあって。そうやって言っているってことは、逆に言うとすごく意識しちゃっているっていうことでもあるんですよね。具体的なきっかけとしては家族のことが大きかったんだけど、結局は「never」という気持ちに反してLAに移住することになったんです(笑)。

柴崎:LAでは再びジャズピアノの演奏に取り組むようになるわけですが、それは何故だったのでしょう?

マーク:今振り返ると、ロンドンの10年間っていうのは、アコースティックピアノから逃れたかったという感覚がありました。あの頃はシンセやローズ、ドラムマシンを優先して、もっと自由に音を探していました。すごく厳格な性格だったから、そういったことへの抵抗もあったのかもしれない。でも、LAへ移って環境が変わったことで、もう一度ジャズをやってみようという気持ちになったんです。

柴崎:2000年代後半というと、ちょうどLAのジャズシーンが活発化していた頃ですよね。

マーク:そう。カマシ・ワシントン(Kamasi Washington)と親しくなって、ベテランのハーヴィー・メイソン(Harvey Mason)のグループで一緒に演奏したりね。デクスター・ストーリー(Dexter Story)やカルロス・ニーニョ(Carlos Niño)等、素晴らしいミュージシャンと沢山出会いました。

いろいろなコミュニティがオーバーラップしていくような面白さがありました。特に、カルロスはベースミュージックを元にコミュニティをどんどん広げていったという意味ですごく重要な存在ですね。本当にいろんな場所に、いつでも彼がいるんです。彼は、演奏の機会があれば必ず録音するんですけど、そのことの大切さもカルロスに教わりました。

柴崎:日本から見ていると、ひょっとするとニューヨークの主流シーンよりも刺激的なことが起こっているのかも?と感じていました。

マーク:ハハハ。あえてニューヨークとLAを対比するなら、ニューヨークのミュージシャンはスキルは抜群。片やLAのミュージシャンはコンセプトのレベルが高いって感じかな。僕はどちらかといえばコンセプトの方により強い関心があるから、LAの空気はピッタリきましたね。もちろんそれぞれのローカリティと魅力があるのは当然ですけどね。

ルーツの探求、父の足跡、そして移住

柴崎:シーンの中には多様なルーツを持つ人達が活躍していると思うんですが、そんな中でマークさんが自分のルーツやアイデンティティについて考えることもあったんでしょうか?

マーク:はい。ブラックの友達が周りに沢山いたのが大きかったと思います。彼らが自身のルーツを語ってくれたり、アフロアメリカンたちが辿ってきた歴史や社会問題のことを考えていく中で、自分のルーツについても考えるようになりました。それまでは、ニュージーランド人と日本人のミックスであるということは自分にとって当たり前のことすぎて、深く考える機会がなかったんですね。

でも、40歳を過ぎた頃から、そもそもアメリカはマイホームじゃないし、ロンドンもそうだったなと考えるようになって、なんというか、魂が日本に呼ばれているような感覚になったんです。2019年の『Heritage』というアルバムは、まさにそういう経験から生まれたレコードです。はっきりと「日本」をテーマにして、母へのリスペクトを込めてつくりました。

柴崎:当時『Heritage』を聴いて、それまでのマークさんの作品の中でも、ひときわスピリチュアル度合いの高い内容に感じました。

マーク:すごくパーソナルな気持ちが入っていますしね。リリースコンサートでも、経験がないくらいに緊張していたんだけど、みんなそれぞれの曲をすごくじっくりと聴いてくれて、「これこそが僕の音楽だ」と感じました。そういう経験は初めてでした。それから、日本人のミュージシャンだけを集めたローニン・アーケストラ(Ronin Arkestra)で作品をつくったり。

柴崎:そういう経験を経て、日本への移住が具体的な計画になっていったということでしょうか?

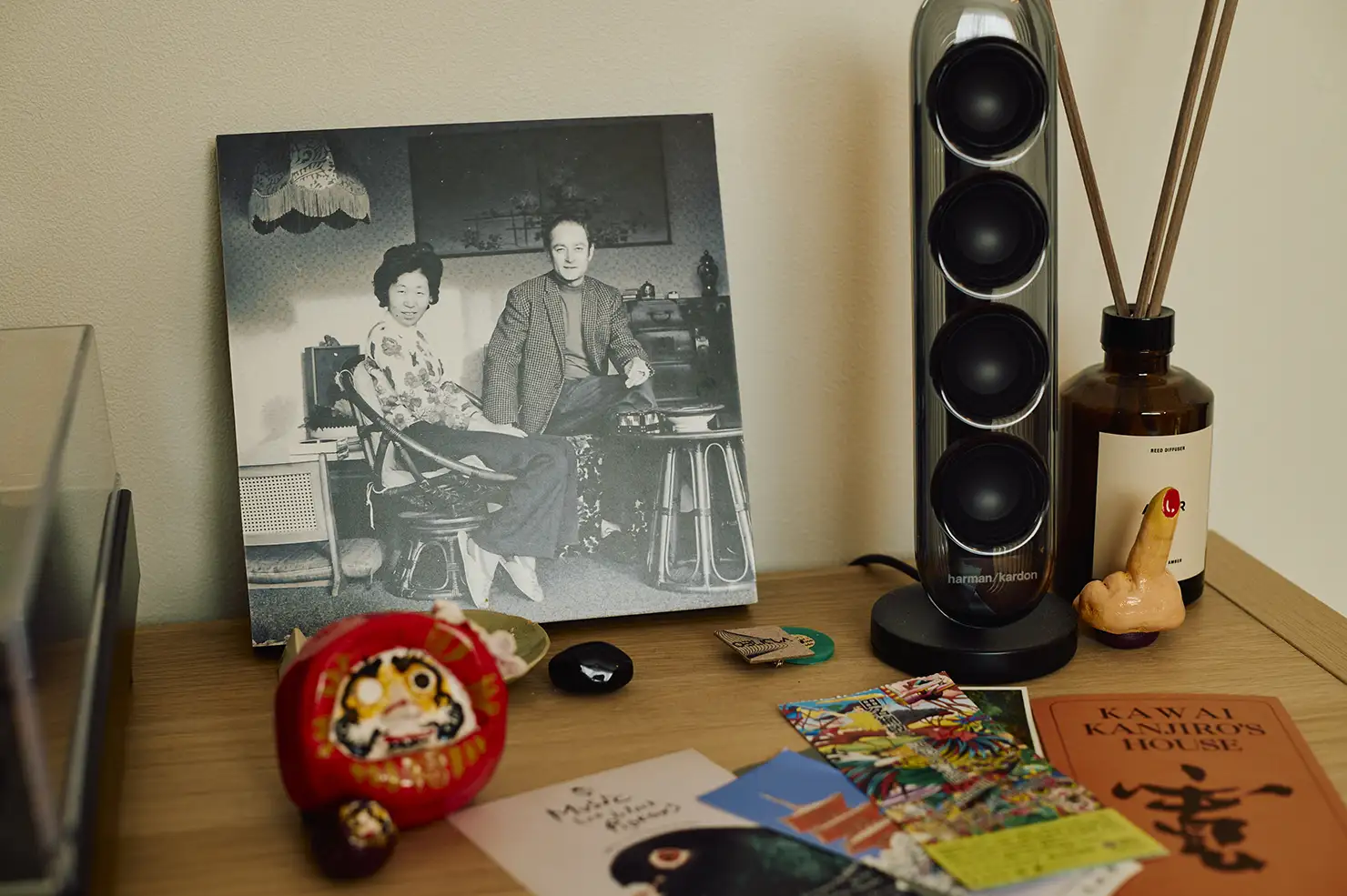

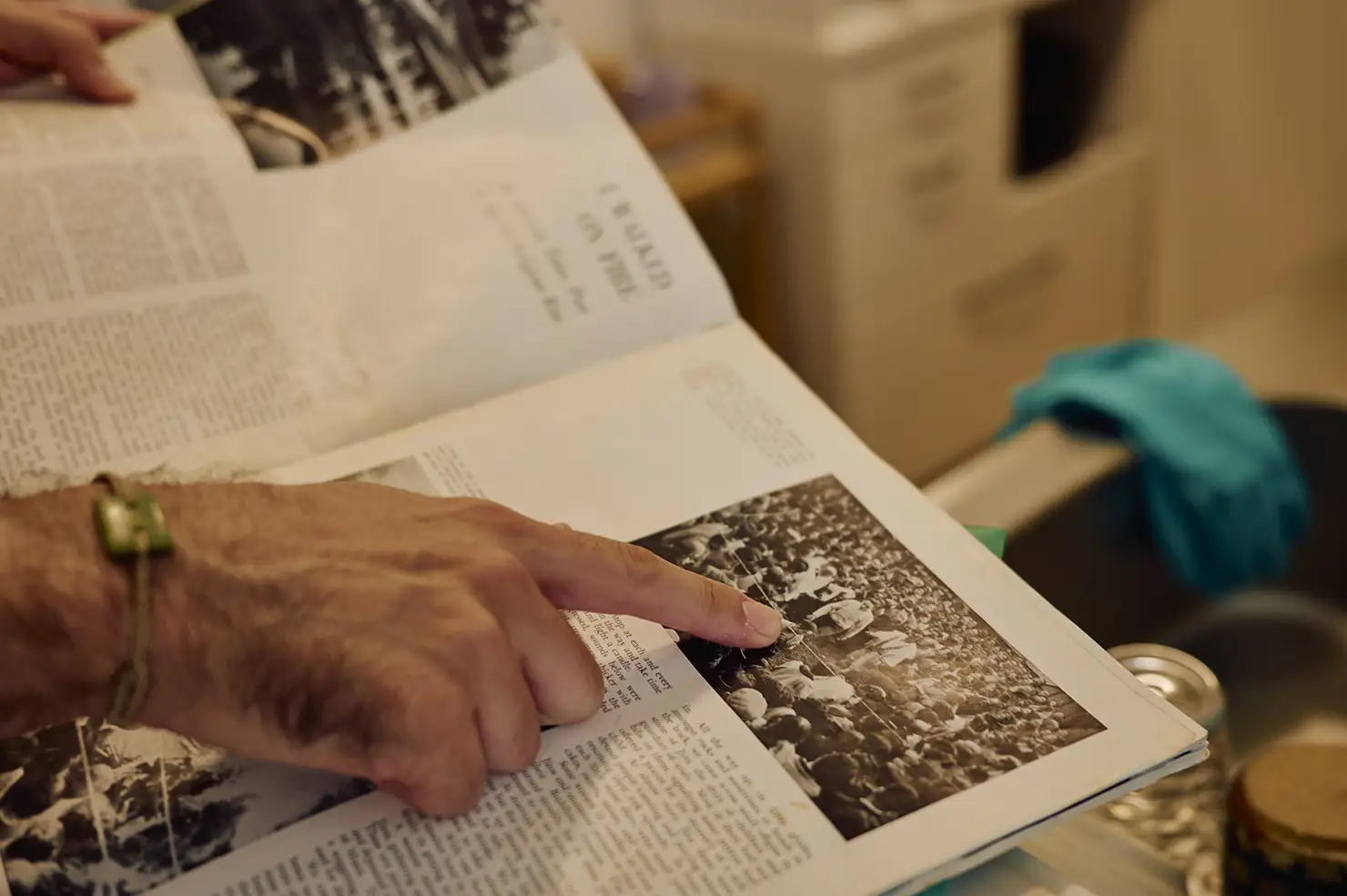

マーク:一番大きかったのは、2023年に日米芸術交換プログラムの特別研究員として数カ月の間日本に滞在したことです。僕の父は2020年に亡くなったんですけど、亡くなる前に回顧録をつくっていて、そこに日本に住んでいた20年間のことが事細かに書いてあったんです。その後、2022年には母も亡くなってしまうんですが、遺品の中から父の昔の写真や手紙が出てきて。生まれる前の両親のことなんてほとんど知らなかったから、とても新鮮な体験でした。

僕にとって、特に父はすごく厳しい人という印象しかなかったから、驚きでもあった。それで、実際に研究員として日本を訪れて、当時父が辿った足跡を自分でも追ってみようと思ったんです。その滞在の中で、僕の知っている父とはまったく別の面があったことがわかって、とても素敵な人だったんだなと感じることができました。初めて父を愛しているという気持ちが生まれたんです。

柴崎:感動的なお話ですね。

マーク:はい。そのプロジェクトの成果が、今年出た『past present(tone poems across time)』というアルバムです。楽器の録音はロスで行いましたが、フィールドレコーディングの音は全て日本滞在中に収録したものです。日本への移住は、そのプロジェクトで滞在している最中に決めました。

実を言うと、東海岸のある音楽院から講師にならないかと誘われていたんです。日本に移住して活動する将来と、先生になる将来を比べてみて、やっぱり断然日本に住むことのほうが魅力的に思えたんです。ここで行動に移さないと一生後悔することになるぞと思って。

柴崎:東京に住むことに対する不安は無かったんですね。

マーク:全然なかったですね。ただ楽しみでした。結果的に、自分がこの数十年の中で下した一番いい決断だったと思ってます。ここでの生活は全てが自分にフィットしているように感じます。日本に来てからの変化で一番大きいのは、初めてワークライフバランスについて考えるようになったことですね。それまでは完全なワーカホリック。「Life is for living(人生は、豊かに生きるためにある)」の気持ちがようやくわかるようになってきました(笑)。

柴崎:なぜそのように変化したんでしょうか?

マーク:食事のこともあるだろうし、何よりも街自体がうるさくないんですよ。たしかに東京は賑やかだけど、それは「うるさい」という感覚とも違っていて。あとはやっぱり治安も良いですしね。気を張った状態で外出しなくていいっていうのも、自分の生活を見直すためにいい影響があったと思います。あ、あとね、国民皆保険っていう制度。これは本当に素晴らしいシステムだと思います。世界中がそうなったらいいのにって思うくらい。アメリカは保険があるとはいっても、歯医者に行くだけで1,000ドルかかりますからね。

山本邦山の『銀界』のようなアルバムを作れたら

柴崎:日本に住むことのクリエイティブ面でのメリットは何だと思いますか?

マーク:日本の町並みを見ていると、昔のものと今のものが混じり合っているんですよね。ビルもあるし、お寺も神社もある。それは文化的な習慣の面でもそうだと思います。自分は、過去と現在というテーマをとても大切にしているので、クリエイティブの面でもとても刺激になります。日本語の中でも特に好きな言葉は「温故知新」ですから。

反対に、アメリカというのは、常に過去を乗り超えるべき悪しきものととらえる傾向があるんですよね。そもそも、過去のことを振り返って話し合うという習慣がない。日本だと、小さな子供でも神社でのお祈りの仕方を知っているじゃないですか。レガシーが自然に受け継がれている気がします。あとは、自然と人工のものの融合にも惹かれます。環境に調和しているというか……。音楽以外にも、生け花とか、書道にも通じると思うんですが、静寂とか空白とのバランスを大事にしている感じがします。

柴崎:今回のインタビューでもマークさんは全て日本語で受け答えされているわけですが、日本語という言語についてはどういう印象を持っていますか?

マーク:文化と言語は絶対に別々にできないものなので、すごく興味がありますね。英語は直接的な言語だと思うんですが、日本語はそうじゃないでしょう。「No」という意味に対応する言葉として「いいえ」があるけど、実際の会話の中で「いいえ」を使うことって相当稀ですよね。日本にやってくる友達に「いいえ」は「No」と同じ感覚で使わない方がいいよとアドバイスするんですが、みんな最初は「?」っていう顔をします(笑)。

柴崎:「いいよ」という言葉が「Yes」にも「No」の意味になったり。

マーク:そうそうそう。英語話者にはすごく不思議に感じるはずです。

柴崎:日本の音楽〜アートシーンで共感を覚えるアーティストはいますか?

マーク:真鍋大度さん。何度かコラボしてめっちゃ楽しかった。テクノロジーとアートの関係に興味があるので、彼のやっていることはとても刺激的に感じますね。

マーク:それと、『past present (tone poems across time)』のミックスをやってもらったKuniyuki Takahashiさん。彼とは年齢も近いし、ジャズ、クラブミュージック、アンビエントへの関心も共通していて、コラボしていると本当に楽しいですね。

※光の点滅にご注意ください

あとは、会ったことはないけど、ギタリストの笹久保伸や岡田拓郎の作品も大好きです。他にも、伝統楽器をやっているミュージシャンで素晴らしい人がいたら会ってみたいし、そういうアーティストと僕がコラボして、山本邦山の『銀界』のようなアルバムを作れたら最高だなと思っています。

アーティストがアイデンティティやローカリティと向き合うことの意味とは?

柴崎:そういうふうに日本のシーンや文化の魅力について語ってくれると我々日本人としてはつい心地よくなってしまうわけですが、一方で、現在の日本の社会を見回したとき、海外からやって来る人たちに対するゼノフォビア的なムードが高まっているのも無視できない事実だと思うんです。そういう部分に関してはどう感じていますか?

マーク:それは本当に難しい問題ですね。例えばツーリストとして日本に来る前に、日本の文化とか習慣を勉強するなり気持ちを準備するなりはした方がいいとは思います。そこで問題が起こると、排外主義みたいなものが日本の中でどうしても高まってしまう。国外を見る経験というのは本当に大きいものだと思います。当時は僕も漠然と、海外に行くのは嫌だなあとか思っていたけれど、幸い17歳の時に交換留学で1年日本に滞在することができて、結果的にすごく視野が広がった経験があるので、実感としてそう思いますね。若い内にそういう体験をしておけば、行く方にしても迎える方にしても、それぞれの国の文化に対して今よりももっと親しみと敬意を持てると思うんですよ。

けどまあ、日本で排外主義が高まっているとはいっても、それでもアメリカの深刻な状況に比べたらまだ……という印象もあります。アメリカはもう完全に高度資本主義に社会の末端までやられてしまっていて、あそこから這い上がって分断を解消するのは本当に大変なことだと思う。けれど、日本の経済体制とか社会はまだあれほどではないと思うから、良い方向に振れることもあると思います。

柴崎:こういう状況において、アートとか文化みたいなものがどういう役割を担えるのかというのは、古典的な問題でありながら、再び先鋭的な問いになっていると思うんですよ。少なくとも、現在のようなグローバル化とハイパーテクノロジーの進展のなかでは、自らのアイデンティティとか、自分が根ざしている土地のローカリティについて考えざるをえなくなるわけですよね。

マーク:本当に、その通りですね。

柴崎:文化というのは、その時にもっとも重要な思考の基盤になると思うんですよね。もちろんそれは、単に固有の民族的なアイデンティティに回帰するとか、伝統に固執するといったかたちではなくて、その上で文化的な相互還流をいかにうまく成り立たせるかという意識を促すことになると思っていて。

マーク:そうです。文化とかアートにはそういう機能があるからこそ、独裁的な権力者は必死に壊そうとするわけでしょう。自分の周りにも「自分のやっていることは今の世界の中に対して何の意味があるんだろう」とか言うミュージシャンがいるんだけど、それは自分の価値が分かっていれば出てこない発言だと思う。自信を持った方がいい。文化を守ってそれを続けていくっていうのは、社会にとっても本当に大事なことなんですよ。

Mark de Clive Lowe

1974年8月16日生まれ、ニュージーランド・オークランド出身のキーボード奏者/プロデューサー。ニュージランド人の父と日本人の母をもつ。ジャズ・ピアニストとしてデビューし、98年から2008年まで英・ロンドンを拠点に活動、オマーらとも共演。2000年のデビュー作『シックス・ディグリース』が高評価を得て、脚光を浴びる。2008年以降は米・ロサンゼルスを拠点に活動を展開。ジャズ、ソウル、ヒップホップ、ブレイクビーツ、ベース・ミュージックなどを融合したサウンドを構築し、プロデューサーとしても活躍。2019年に日本をテーマにしたアルバム『ヘリテージ・ワン&ツー』を、2025年には過去と「現在(時をつなぐトーンポエム)」という邦題が付けられたアルバム『past present (tone poems across time)』リリース。

Photos:morookamanabu

Words:Yuji Shibasaki

Coordination:Yuki Tamai

Edit:Kunihiro Miki