「ずっとレコードを集めてたけど、聴く手段がなかったんです」――そう語るのは、EYESCREAMや装苑をはじめ様々なメディアで編集・ライターとして活動しているカンノミズキさん。そんな彼女の生活につい最近仲間入りしたのが、サウンドバーガーこと『AT-SB727』。今回は開封の瞬間に同席して、愛兎の桃太郎くんと過ごす音楽時間にお邪魔してきました。

レコードはあるのに、プレーヤーがない理由って?

ずばり、カンノさんはプレーヤーを持っていないのに、どうしてレコードを集めていたんですか?

実は、前はレコードプレーヤーはあったんです。同棲相手が持っていたのでそれを借りて聴いていたんですけど、同棲を解消してからはこの部屋には私のレコードだけが残って、今の状態になりました(笑)。なので今は、ときどき友達の家に持っていって、みんなで聴いて楽しんでます。

これまでにプレーヤーの購入は検討されていたんですか?

プレーヤーは欲しいと思いつつ、手が伸びなかったんです。家だと結局、手軽なストリーミングサービスで再生しちゃうし、あとは忙しくなっちゃって、レコードをちゃんと聴くっていう優雅な時間と気持ちを持てなかったのかも。

プレーヤー以外にもアンプやスピーカーを一式揃えるとなると、どの製品にするのかを検討するのにも時間がかかりますもんね。レコードはどういったタイミングや理由で購入してきたんですか?

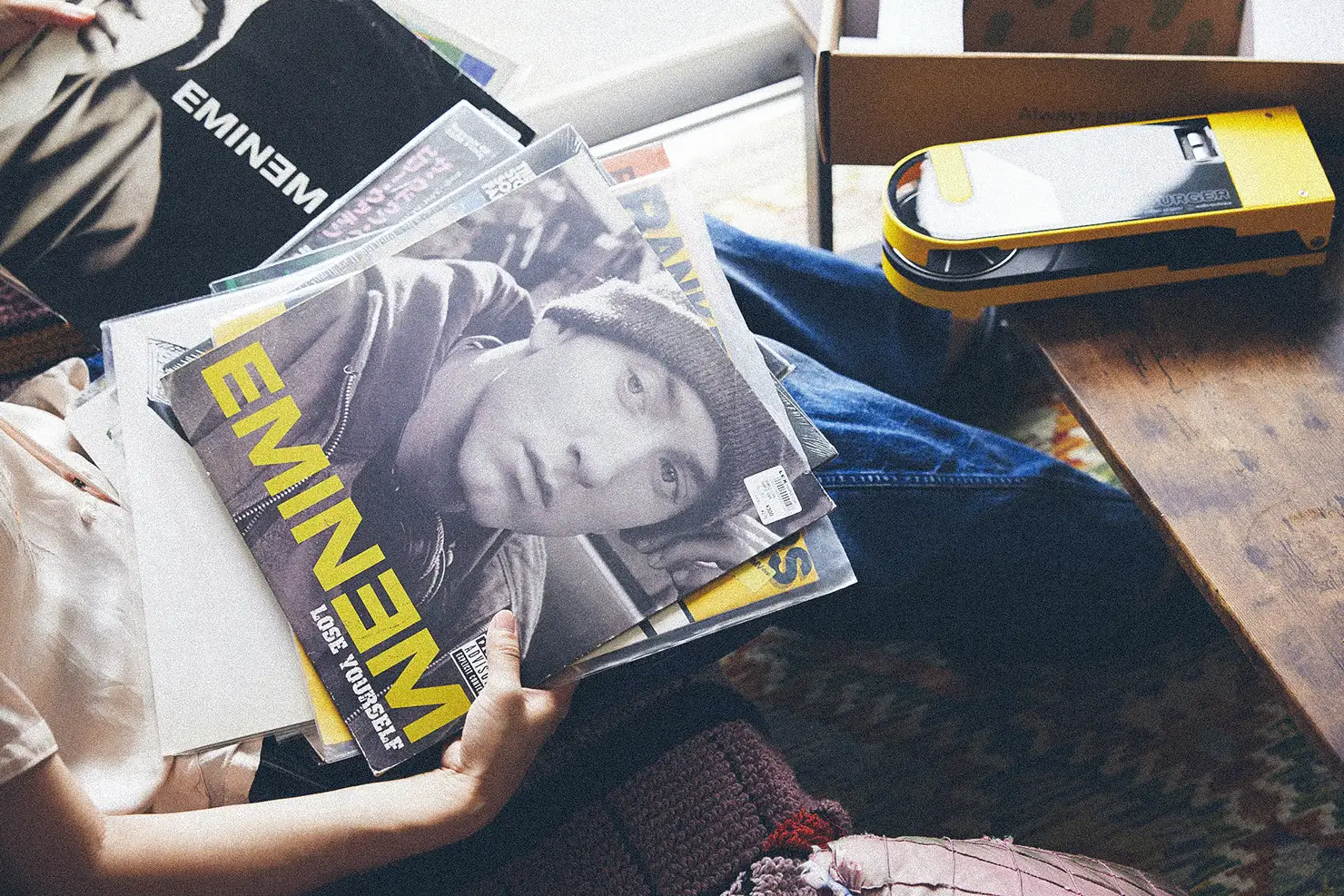

たとえば宇多田ヒカルさん『SCIENCE FICTION』とか金子アヤノさんの『燦々』とか、好きなアーティストのレコードはカタチとして手元に置いておきたくて、いつか聴く日のために買ってました。あとは、海外で見つけたりとか。ザ・ストーリー・ソー・ファー(The Story So Far)の『Proper Dose』は仕事でイギリスに行ったときに見つけて、部屋に飾ろうと思ってジャケ買いしました。

どれも思い入れのあるレコードばかりですね。その中から今日は、どれをかけてみましょうか?

エミネム(EMINEM)の『Lose Yourself』にしようかな。20代前半くらいのときに、なんとなく記念に買っておこうと思って買ったやつです。こうやって長年持っていたレコードを好きなときに聴けるって良いですね。

300円って、めっちゃ安いですね。

ですね。『STAN』と一緒に売ってたので、両方買ったんです。

では早速、サウンドバーガーに挟んでみましょう!

サウンドバーガーを準備しよう

まずはトーンアームを固定しているねじを外してください。

このねじ、普段から付けたり外したりするんですか?

普段は外したままで大丈夫ですよ。でも、持ち運びの際には取り付けられるように、捨てないで保管しておいてくださいね。

次はオープンボタンをスライドさせながらカバーを開いたら、トーンアームを開きます。

どのくらいまで開けるんですか?

カチッというまで引き出してください。きちんと開ききらないとアームが動いちゃって、レコードの設置がしづらくなっちゃいます。

あ、カチッといいました!

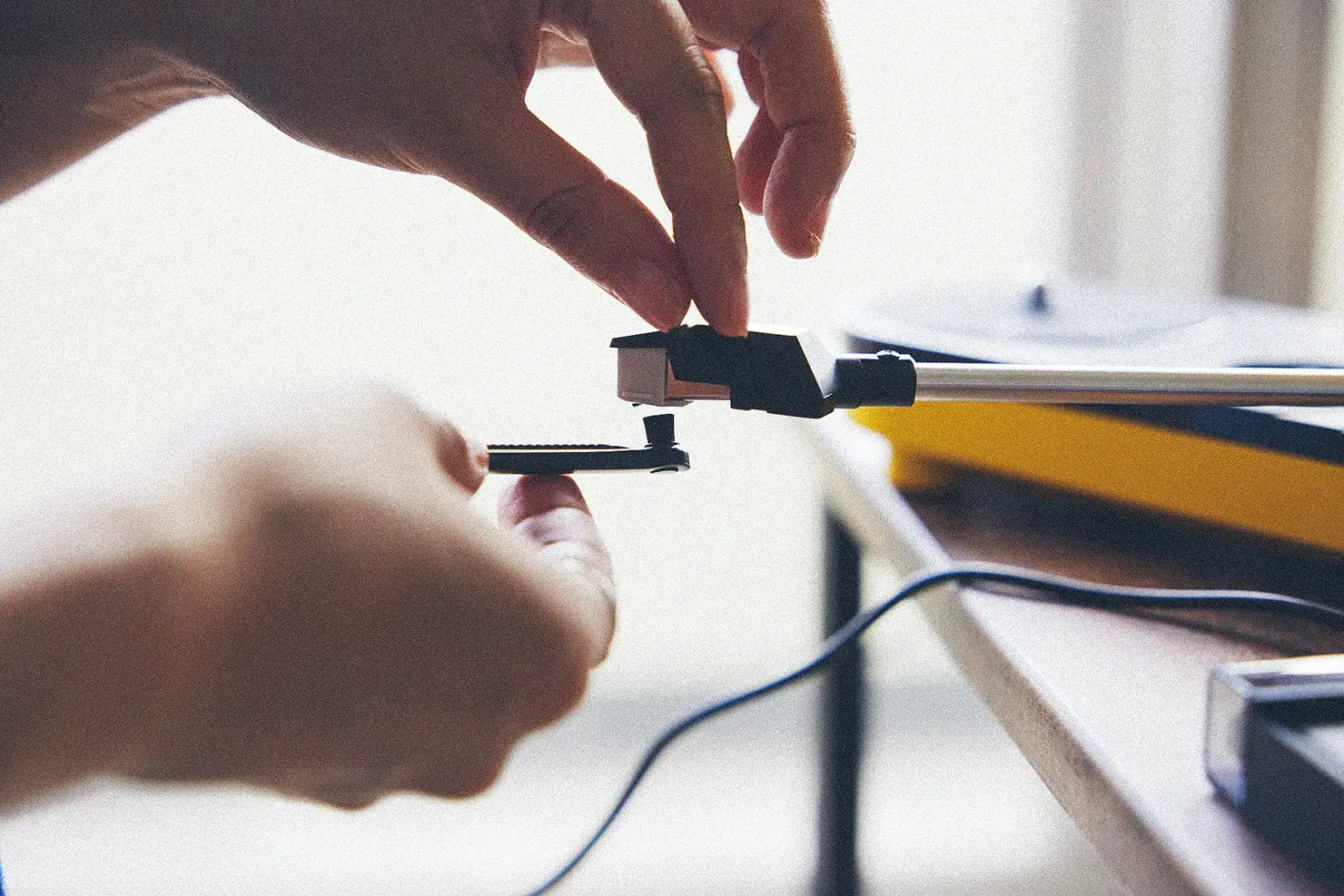

アームを開いたら、45RPMアダプターを外します。

これはどういうパーツなんですか?

レコードをサウンドバーガーのプラッター(回転する部分)にしっかり固定するためのパーツです。今回のようにLP盤の場合は、レコードをセットしてからその上にアダプターを取り付けてください。ちなみにEP盤を聴くときは、レコードをセットする前にアダプターをプラッターの中心に取り付けて使います。

これでレコードをセットする準備が整いました。でもその前に、レコードの盤面をきれいにしましょう。

ジャケットに入れて飾っていても、ホコリってけっこう貯まっちゃうんですね。

レコードのホコリは静電気が原因なので、以前にレコードを出したときに帯電していて吸い寄せてしまったままになっていたのかもしれませんね。

きれいになったら、レコードの穴にスピンドル(中心にある突起)を通してプラッターの上に乗せて、先ほどのアダプターをセットして、カバーを閉めます。

はーい!

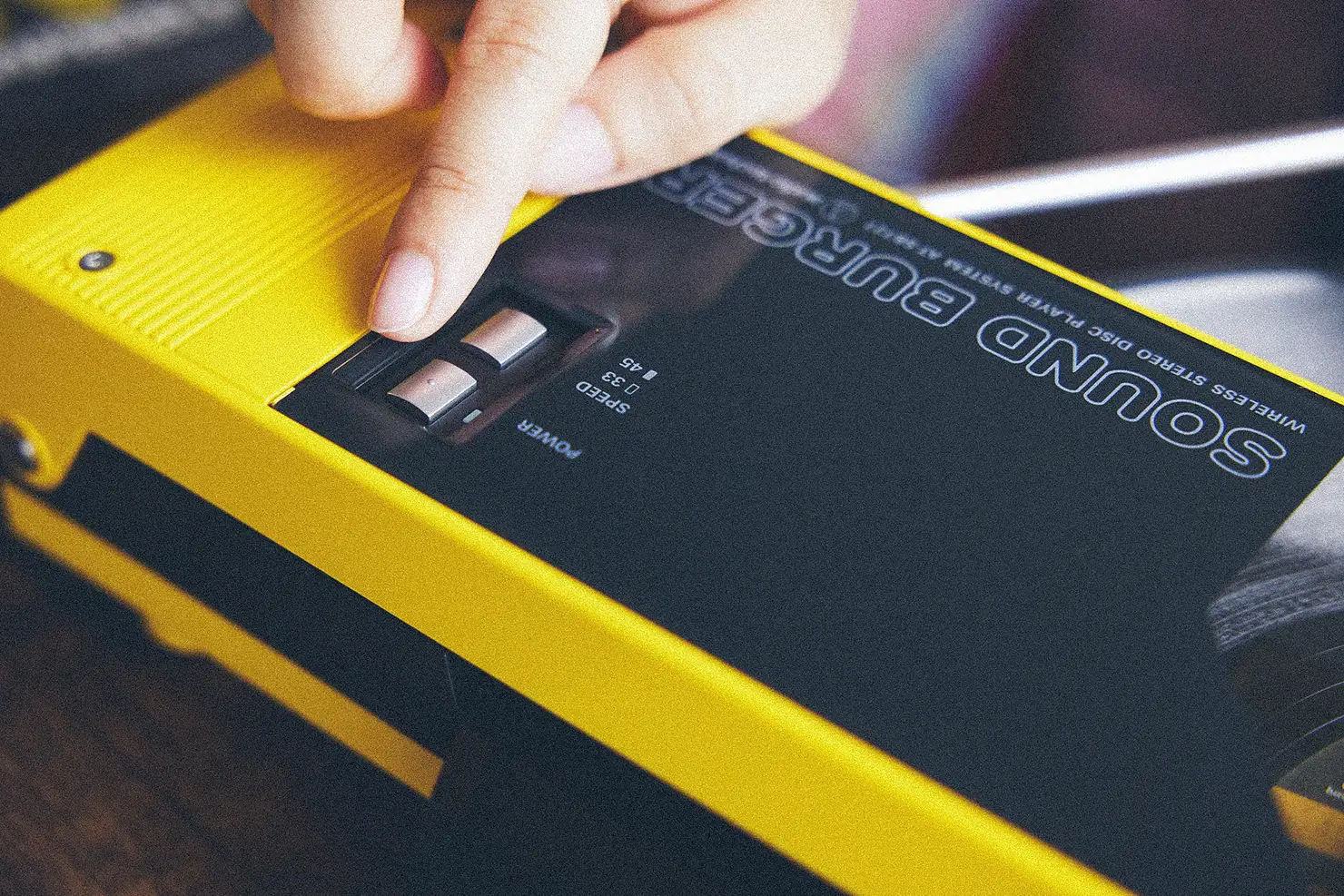

電源ボタンを押します。

スイッチオン!

電源を入れたら、まずはスピーカーとBluetooth接続をします。横にボタンがあるので、2秒くらい長押ししてください。

電源スイッチの横のランプが、白くチカチカしてます。

チカチカしたら、スピーカーのBluetoothもペアリングモードにして接続しましょう。ペアリングが完了すると、ランプがゆっくりとした点滅に変わります。

できたみたいです!

では、カートリッジのプロテクターを取り外してレコードの上に針を落としましょう。カチッとしたところからアームを動かすと、レコードが回転を始めます。

わ!動いた!

針先をレコードの上に、静かに下ろしてください。

流れた!…でも、なんだか声が ”むぉ〜ん” ってなってて変かも…?

回転数があってないようですね。電源スイッチの下のボタンを押してみてください。

あ、直った!すごい、めっちゃエミネム!これは上がりますね!!

((((ダダダダン!!!))))

すごい音がしました!

急に重低音が鳴ったので、びっくりしたみたいですね。桃太郎は驚くとケージの端っこのトイレに移動するんです。でも、いつも音楽はこのくらいの音量で聴いてるので慣れてるはずですし、足ダン*はしてないので怒ってはいないと思います。

*足ダン:スタンピング。後ろ足を床に強く打ち付けて音を出す行動で、危険を察知した時、ストレス・不満や要求がある時、嬉しい時や興奮している時に見られる。

びっくりさせちゃってごめんね…!

大丈夫だよ!おいで〜!

ちなみに、どうして桃太郎というお名前に?

子ウサギの頃にお迎えしたんですけど、もっと毛の色が黄色くて、ケージの隅っこで丸くなってて、黄桃っぽかったんです。だから「桃太郎だ!」って。ネザーランドドワーフの「ファジー」と呼ばれる長毛種で、いつも大人しい子です。

サウンドバーガーは有線でも使える

せっかくなので、別のレコードも聴いてみましょう。

次は『Live In Tokyo』にします。

これはどんなレコードですか?

イングランドのロックバンド、パブリック・イメージ・リミテッド(Public Image LTD)が1983年に日本でコンサートをしたときに収録したライブ音源ですね。下北沢のガレージセールで見つけて購入しました。この昔の新宿のジャケットが気に入って。

では、先ほどと逆の手順で次のレコードをセットしてみましょう。レコードを聴き終えたあとは、針先を上げてからカチッという音が出るまでアームを開きます。そうすると、レコードの回転も止まります。

本当だ!慣れれば、片手で交換できちゃいますね。

サウンドバーガーにはステレオLINE出力端子がついているので、ケーブルを接続すればアクティブスピーカーやアンプとも接続できます。今回はおうち時間ということで、『ATH-HL7BT』というヘッドホンをBluetoothで繋いでみましょう。

わ、聴こえる!接続したらすぐに音が聴こえるんですね!あとこのヘッドホン、かけ心地がめちゃくちゃ軽いです。

「オープンエアー構造」といって、あえて耳を完全に塞がないヘッドホンなので、長時間付けてても疲れにくいんです。

会話も聴きやすいですね。オンラインでの打ち合わせとか、作業中に使いやすそう!

夜中に大きめのボリュームで音楽に浸りたいときや、同居動物を音でびっくりさせたくないときにもおすすめですよ。

サウンドバーガーもATH-HL7BTも、どちらも充電をすればワイヤレスで使えますが、アンプやスピーカーを有線で繋いで使っていると、ウサギの場合はケーブルやレコードを齧(かじ)ってしまわないかが心配ですね。

そうですね。電源コードといえばつい最近、部屋の中をお散歩させていたら、目を離したすきに冷蔵庫の裏に入っちゃって。ちょうど冷蔵庫を買い替えて新しくしたタイミングだったんですけど、配線を齧られて壊れてしまって、修理もできなかったのでまた買い変えました…。

それはショックですね。

桃太郎が感電しなくてよかったですけどね。ちょっと目を離すとすぐに狭いところに潜り込んじゃうし、ウサギって本当になんでも齧っちゃうんですよ。

電源コードにはくれぐれもお気をつけて。それと、最初に外したアームを固定していたねじや、カートリッジのキャップのような小さいパーツの誤飲にも、気をつけたほうが良さそうですね。

聴き終わったら片付けよう

では、レコードを聴き終わったら片付けをしていきましょう。レコードの回転を止めるときは、先ほどやったのと同じように針先を上げてからカチッという音が出るまで引き出します。それから電源をオフにしてください。

レコードの再生が終わっても、トーンアームがそのままだとずっと回り続けるんですね。

そうなんです。クリーナーとしても使った『AT6028』にはカートリッジの掃除ができるブラシも付いているので、乾いた状態でサウンドバーガーの針先を軽くブラッシングしましょう。

便利グッズですね!

毛やホコリがつかないように、針先やレコードはこまめにクリーナーをかけるのがおすすめですよ。

あとはカートリッジにカバーをつけて、45RPMアダプターを元の位置に戻して、トーンアームを収納したら、サウンドバーガーを閉じます。

アダプターの溝にピッタリ収まるようになってるんですね。

向きが合わないとアームが収納されないのでご注意ください。これでカバーを閉めれば、リスニング後のお片付けは完了です。

では、ケースに入れて仕舞っちゃいますね。

サウンドバーガーを実際に使ってみて、いかがでしたか?

キャンプフェスとかに持っていきたいかも。充電したサウンドバーガーとスピーカーを持っていけば、現地で買ったレコードをその場で聴けるので、より音楽を楽しめそうですね。

AT-SB727

レコードプレーヤー「サウンドバーガー」

ATH-HL7BT

ワイヤレスヘッドホン

AT6028

ジャケットスタンド機能付きレコードクリーナー

AT-SBC1

サウンドバーガーケース

Photos:Soichi Ishida

Words & Edit:May Mochizuki